Googleを使ったこのサイトの検索窓をつけてみました。

ご活用ください。m(_’_)m

月別アーカイブ: 2005年10月

なぜ、いまヘーゲルか

少し古い記事になりますが、「東京新聞」9/28付夕刊に、名古屋市立大の福吉勝男氏が、日本ヘーゲル学会(会長・加藤尚武京都大名誉教授)の創立にふれて、「なぜ、いまヘーゲルか」と題して、ヘーゲルの「市民社会」論再評価の動きを紹介されています。

すなわち、現状肯定的で国家主義的なヘーゲル理解にたいし、ここ20数年来、ヘーゲルの講義録の研究などから、国家主義者というより自由・民主主義の思想家としてのヘーゲル像が明らかにされてきたというのです。

続きを読む

新日本フィル 第391回定期演奏会/ブラームス:ドイツ・レクイエム

金曜日、錦糸町で、新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会を聴いてきました。今回は、ブラームスの「ドイツ・レクイエム」。生でドツレクを聴くのは初めてなので、楽しみにして行ってきました。

ブラームス:ドイツ・レクイエム 作品45

指揮:ミヒャエル・ボーダー/ソプラノ:カテリーナ・ミューラー/バリトン:石野繁生/合唱:晋友会合唱団/合唱指揮:清水敬一/演奏:新日本フィルハーモニー交響楽団

ナイ元米国防次官補が小泉首相の靖国参拝を批判

東京新聞が、小泉首相の靖国参拝問題について、元米国務次官補のジョセフ・ナイ教授にインタビュー。ナイ教授は、「国際的影響力に与えるマイナスを無視した思慮に欠ける行為」と批判。日本は「政治家たちが戦争時代の過去と正面から向き合うことを避けているため、他のアジア各国と完全に和解し切れておらず、うまくいっていない」と指摘しています。

米軍の戦時作戦統制権を韓国返還へ

朝鮮戦争以来、米軍が持っている韓国軍の「戦時作戦統制権」の返還を韓国が求めている問題で、ラムズフェルド米国防長官は「協議を適切に加速」することで合意。

共同演習を繰り返し、共同作戦体制を強化し、米軍との一体化を進めるばかりのどこかの総理大臣とは大違い。

メルアドの暗号化

メルアドのロボット収集への対策として、私(管理者)のメルアドを暗号化してみました。

暗号化には、柳澤佳里さんのホームページの「メールアドレス暗号化スクリプト Version 2」を利用させていただきました。m(_’_)m

Javascriptが無効だと表示されないという“弱点”がありますが、有効であれば、リンクをクリックしただけで普通にmailtoでメルアドを埋め込んだ場合と同じようにメールソフトが立ち上がるので、一番手間がかからないように思います。

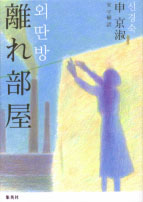

読み終えました 申京淑『離れ部屋』

風邪気味です

急に冷えてきたためか、風邪気味です。

鼻が痛くて、ちょっとぐずってます。(^_^;)

今週、職場を異動になりました。ビルが離れているので、火曜日、雨の合間を縫って荷物を運びました。午後から本降りになりましたが、夕方にはあがったので、無事引っ越しは完了しました。

しかし、いま重大な問題が1つ発生しています…。

続きを読む

首相の靖国参拝の世論調査をどう見るか

小泉首相の靖国参拝について、朝日新聞と共同通信が世論調査を実施。

朝日の調査では、参拝したことについて「よかった」42%、「参拝するべきではなかった」41%で、「賛否が二分」としています。共同通信も、「参拝してよかった」48.1%に対し「参拝すべきではなかった」45.8%で、9月の調査(「今年は見送るべきだ」53.0%、「今年も参拝すべきだ」37.7%)とは「賛否が逆転した」としています。

しかし、同じ共同通信の世論調査で、次期首相に望む対応では「参拝すべきではない」45.9%、「参拝すべきだ」37.5%で、9月調査とあまり変わっていません。つまり、今回の参拝は認めつつも、将来に向けては「参拝すべきではない」というのが世論の多数ということなのでしょうか。

首相靖国参拝、賛否は二分 中韓との関係「心配」65%(朝日新聞)

靖国参拝、支持が上回る 共同通信緊急世論調査(共同通信)

続きを読む

NYタイムズ紙が、小泉首相の靖国参拝は「無意味な徴発」

ニューヨーク・タイムズ紙が18日付社説で、小泉首相の靖国神社参拝を「東京の無意味な挑発」「日本の軍国主義の最悪の伝統を容認した」と厳しく批判。

あれこれ言い訳してみても、通用しないものは通用しない、ということです。

勝手に競り落とされてしまいました。

なんだか知らない間に、138万円で競り落とされてしまいました。(^_^;)

しかも、落札額の半分が僕のものになるそうです。

いろいろ知恵を絞っているのは分かりますが、いくらなんでも荒唐無稽すぎますねぇ。

続きを読む

小泉首相の靖国参拝で社説

小泉靖国参拝に、米が懸念

小泉首相の靖国参拝について、米国務省のマコーマック報道官が「アジア地域の敏感性と懸念については誰もが理解している」と指摘。

横浜事件、再審始まる

横浜事件の再審が始まりました。

横浜事件というのは、戦時下の弾圧事件です。永原慶二監修『岩波 日本史辞典』では、次のように説明されています。

横浜事件 戦時下の言論思想弾圧事件。総合雑誌「改造」1942年8・9月号に掲載された「世界史の動向と日本」が共産主義に基づく敗北主義であるとして、執筆者の細川嘉六が検挙され、また、世界経済調査会の川田寿はアメリカ共産党と関係があるとして検挙された。これらに端を発し、神奈川県特高警察は、富山県泊町での細川の出版記念会を、日本共産党再建のための懐疑とでっち上げ、編集者・文化人ら総勢60数名を検挙し拷問を加え、4名が獄中で死亡。また、中央公論社と改造社には、情報局から解散命令が出され、言論が強圧的に封殺された。(『岩波 日本史辞典』1999年から)

しかも驚くべきことに、横浜事件で、治安維持法違反で有罪の判決は、敗戦直後の1945年8月から9月にかけて下されたのです。

「国家」をめぐる対立

今日の「毎日新聞」夕刊の文化欄「想像力のゆくえ」の第2回で、仲正昌樹・金沢大教授が、こんなことを書かれています「『国家』はやがて意味を失うのか?」)。

結果的に、再配分重視のリベラル左派と共同体主義的な旧保守の双方が、グローバル化の荒波から「国民」を守るための楯として「国家」による規制を強化する方向で合流しつつあるのに対し、新自由主義とポストモダン系左翼がそれぞれ正反対のゴールをめざしながらも、「国家」による「国民」の抱え込みを止めて“自然な流れ”に委ねるべきことを主張するという変則的な構図が生まれている。自国民に特化した再配分機能を備えている国民国家の本質が再認識されたことによって、冷戦時代には固定化した左/右の境界線が変動してる。(「毎日新聞」2005年10月17日付夕刊)

氏の結論(「天皇制に象徴される『何となく日本的なもの』にこのまま安住し続けるわけにはいかないだろう」、「自分たちで自覚的に選択した憲法的価値へのコミットメントを基盤とする憲法愛国主義(ハーバーマス)的な政治文化への転換が求められている」)に限って言えば、そんなに異論はありません。

しかし、上記引用部分についていえば、日本にかんしては、そう簡単に「左/右」の境界線はゆらいでいないのではないでしょうか。

小泉首相、今日、またまた靖国神社へ

NHKが、小泉首相が今日靖国神社に参拝するとニュースを流しています。

小泉首相 17日に靖国参拝へ

小泉総理大臣は17日午前、東京・九段の靖国神社を参拝することになりました。(10/17 07:58)

映画2本見てきました

最近、すっかりご無沙汰していたので、今日は、午後から渋谷で映画を2本続けて見てきました。

1本目は、昨日公開されたばかりの米・コロンビア合作映画。コロンビアの田舎町に住むマリア(カタリーナ・サンディノ・モレノ)は、都会にあこがれ、偶然知り合った男の紹介で麻薬の運び屋をやることに。小分けにパックされた麻薬を胃の中に飲み込んで、ニューヨークまで運べば、5000ドル貰える。同じ運び屋をやっているルーシーと知り合い、パックを飲み込むコツを教えてもらう。友だちのブランカともう1人の運び屋が加わって、4人が同じ飛行機でアメリカへ。しかし、税関で1人は捕まり、マリアも取り調べを受ける。しかし、妊娠中のマリアにはレントゲン検査ができず、何とか税関を通過できた。しかし、ここでパックを出せと連れて行かれたホテルで、ルーシーに異変が……。マリアはブランカをつれて、ホテルを逃げ出す……。

ということで、テーマは相当に重い作品です。

今週の「九条の会」(10月16日まで)

申京淑『離れ部屋』

いま読んでる最中ですが、韓国の女性作家・申京淑(シン・ギョンスク)さんの自伝的小説です。1963年生まれの彼女が、16歳でソウルに出て就職し、夜学に通いながら、小説家を目指すまでの約4年間を描いています。時代的には1978年から1981年ごろ、つまり1972年の「維新革命」をへて1979年に暗殺される直前の朴正熙独裁体制の末期、そして、1980年の「光州事件」(民主化を求める光州市の市民・学生を軍隊を使って弾圧・虐殺した事件)をへて全斗煥政権が誕生するという、本当に激動の時代です。

この時代に、貧しい田舎の家を出て、ソウルで働きながら法律の勉強をする兄を頼り、従姉妹と3人で一部屋の狭いアパートで暮らしながら、昼間は電子機器の組み立て工場で働き、夜は夜間高校に通い……、そんな“底辺”の生活が、半分事実、半分フィクションといった感じで、16年後に小説家として名をなしたあとの私からふり返られていきます。

2回連続憲法学習会

10月23日(日)と12月4日(日)に、東京・国立市の一橋大学を会場に2回連続憲法学習会が開かれます。主催は、九条の会・国立、一橋学生九条の会、一橋教職員・九条の会(準備会)。

第1回

日 時 10月23日(日) 午後2時?4時30分

テーマ 戦後60年と憲法九条

講 師 小森陽一さん(東京大学教授、九条の会事務局長)

第2回

日 時 12月4日(日) 午後2時?4時30分

テーマ 日本の戦後処理と憲法9条

講 師 吉田裕さん(一橋大学教授)

会 場 一橋大学 西校舎 第1講義棟4階 401教室

参加費 500円(資料・グッズ付き)

会場と参加費はどちらも同じです。

一橋大学は、JR中央線国立駅下車。交通案内を参照。会場の第1講義棟は国立キャンパス案内図参照。西キャンパスの9番です。