置塩信雄氏の理論について、ど素人の僕が理解しているところをちょいと呟きました。

投稿者「GAKU」のアーカイブ

よくぞ言ってくれました 愛媛新聞「民意を削る愚策は許されない」

愛媛新聞が24日付の社説で、堂々と真正面から「民意を削る愚策は許されない」と指摘。

いわく、「そもそも定数削減は増税の前提としてふさわしいのかどうかを置き去りにしてはなるまい」。さらに、「定数削減は主権者である国民の代表機関が小さくなることを意味する。代表が少ないほど為政者は楽になる。政治家が身を削るどころか、民意を削る危うさが潜んでいる」とズバリ批判しています。

釧路でも…

札幌の事件の前にも、釧路で、やはり痛ましい事件が。妻が病死し、残された認知症の夫が凍死したという。

どうして、こういう事件がくり返されるのだろう。

日経連載「悪化する世界の若年雇用」

「日本経済新聞」で、先週1月19日から「悪化する世界の若年雇用」という連載が始まっています。

1回目には「2008年のリーマン・ショック後、多くの先進国で若年層の失業問題が深刻化している」ことや「非正規の増加が共通の背景」であることが前置き的に指摘されていたが、2回目以降、フランス、イギリス、アメリカと各国事情を紹介してきて、ようやく今日5回目のドイツで、ようやく初めて政府のまっとうな雇用対策が功を奏した例が紹介された。

これはまさしくブルジョア的「土地国有化論」!!

本日の日本経済新聞「大機小機」は「土地保有株式会社のススメ」。

「思考実験」と断りつつ、「地区や町などの単位で、土地所有者が土地を現物出資して株式会社を設立する」という「土地保有会社構想」を取り上げている。株式会社が個々に土地を買い取るのではなく、町単位で、すべての土地所有者が土地を出し合って、丸ごと株式会社所有にするというところがミソ。

はたしてそんなに上手くいくのか、などという議論は不要。あくまで「思考実験」なのだから。それでも、本来は公共財であるはずの土地を共有財産化することによって、公共財本来のあるべき姿に近づけようという発想はよく分かる。

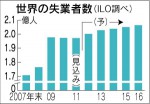

世界の失業者2億人に

ILOが、世界の失業者が2012年末には2億人を超えるとの予測を公表。世界の失業者は、リーマンショック(2008年)をうけて2009年に急増。2010〜11年とちょっと減ったものの、ふたたび増加に向かうという。同時に、深刻なのが若者の失業。全体の失業率6.0%にたいして、若年層の失業率は12.7%。

ILOは、6億人の雇用創出を呼びかけている。

世界の失業者、12年末に初の2億人超え ILO予測:日本経済新聞

世界の失業者 初の2億人突破へ:NHKニュース

今後10年間に世界で6億人の雇用創出が必要=ILO:Reuters

これも1つの見方―梅原猛氏「思うままに」

本日の東京新聞の夕刊「思うままに」で、梅原猛さんが、NHKのドラマ「坂の上の雲」について書かれている。日露戦争の見方などはまったく異なっているが、しかし、氏が、次のように述べておられるのは、なるほどと思った。

……ドラマの中で屍を踏み越えて進む将兵たちの姿は目を開けて見ていられなかった。そこには戦争の残虐性が映し出されたが、日露戦争は日本国家の命運をかけた戦いであり、幾多の作戦ミスがあったとしても勝利に終わったので、そこで犠牲になった将兵はまだしも救われるであろう。

しかし太平洋戦争では、二〇三高地の戦い以上に残虐で何万という日本兵が皆殺しにあった戦いも多く、戦中派の一員として私はこのドラマの中で犠牲になった将兵に、太平洋戦争で犠牲になった私と同時代の先輩や友人たちを重ね合わせざるを得なかった。

生活保護は本人が望まなかったとしても、何かできなかったのか

札幌市内のマンションで、40代の姉妹が遺体で発見された。姉が病死し、知的障害のある妹が助けを呼ぶこともできず餓死同然に凍死したという。あまりに痛ましい事件。

姉は一昨年から昨年にかけて生活保護の相談に区役所を訪れていたが、生活保護を申請しなかったという。しかし、そもそも本人が3度も窓口を訪れているにもかかわらず、申請にいたらなかったとはどういうことか。持病があって働けず、さらに障害のある家族をかかえ、本来なら生活保護が認められてしかるべきと思うが、窓口で申請を思いとどまらせるような対応がなかったか、検証が求められる。

また、かりに生活保護が難しかった(とてもそうとは思えないが)としても、何か他の手立てはとれなかったのか。

「M7級首都直下地震、4年内70%」という試算はどこまで根拠があるのか

東大地震研の先生が、関東南部でM(マグニチュード)7クラスの直下地震が4年以内に70%の確率で起こるという試算を発表したというニュース。ツイッター上では大きく取り上げられていますが、この試算はどこまで根拠があるんでしょうか。

M3〜6の地震が増加していることを踏まえ、「マグニチュードが1上がるごとに、地震の発生頻度は10分の1になる」という地震学の経験則を活用して計算したというのですが、そもそも東日本大震災で、この経験則そのものが違ってきてるんじゃないでしょうか。そこんところを検証しないと、とても根拠のある試算とは言えないような気がするんですけど…。

東京電力は原発なしでも電力は足りそうだ

東京電力は、天然ガスを使ったガスタービン発電施設を増設し、今年夏は原発なしでも大丈夫なようです。

コンバインドサイクル方式のガスタービン発電は、たとえば2機で150万kW、原発1基を上回る発電能力があります。熱効率も、最新式のものは60%と高く、単位熱量あたりのCO2排出量も少ないそうです。

東電、川崎火力増設計画を予定通り続行 電力不足に対応:日本経済新聞

東電、ガスタービンを省エネ化 千葉火力発電所:北海道新聞

原発抜きでも来夏の電力確保 東電試算:沖縄タイムス

東ガスが天然ガスの拡大強調、20年に発電事業を最大2.5倍:Reuters

仕送り減で、民間企業による学生寮が増加

ありゃ、投稿するのを忘れてた。(^_^;)

と言うわけで、一昨日のニュースです。「日本経済新聞」によると、民間企業による学生寮が増加しているもよう。しかし、食事付きで月8〜9万円というのは、安いんでしょうかねぇ…。

選挙制度は単純明快であるべきだ

衆議院の比例代表選挙の定数削減が強行される危険が軽視できなくなってきました。

小選挙区では議席を獲得できない小政党でも、がんばれば議席を獲得できる比例代表の定数を削減するということは、すなわち小政党を国会から排除することにほかなりません。原発問題にしても、消費税増税にしても、民主党と自民党には大差はなく、この2政党だけで国会の議席を独占したら、いったい日本の政治はどうなるか。政治への不満が強まっている(それ自体、民主党政権の公約裏切りが生み出しものですが)ことを利用して、民主党・自民党の議席独占をたくらむなんていうことが許されてよいはずもありません。

しかし、このレベルだけで議論していると、「どの党に有利か」みたいな政党の都合で選挙制度を議論しているように受け取られかねません。もっと根本的に選挙制度について考えてみることが必要ではないでしょうか。そういうことをツイッターで呟きました。

文科省、米軍を混乱させる? 事故直後にSPEEDI情報を提供

16日、国会の事故調査委員会で、文部科学省科学技術・学術政策局の渡辺次長が、SPEEDIの予測データを事故直後に米軍に提供していたことを認めた。

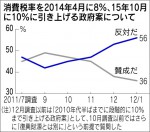

時事通信、共同通信の世論調査でも、消費税増税反対が過半数

時事通信、共同通信の世論調査でも、消費税増税反対が過半数を占めています。

時事通信の調査では、「賛成」40.7%にたいし「反対」52.8%。共同通信は、「国会議員の定数削減と国家公務員の給与削減が実現しなければ」の条件付で、「反対」が79.5%にのぼった。

朝日、日経とも消費税増税反対が過半数!!

朝日新聞と日本経済新聞が世論調査を実施。

消費税増税について、朝日新聞では「賛成」34%にたいし、「反対」57%。日経新聞でも「賛成」36%にたいし、「反対」56%と、いずれも「反対」が過半数を占めた。

「権門体制論」について呟く

黒田俊雄氏の「権門体制論」について呟きました。

大学生、生活費10年間で3割近く減

日本学生支援機構の調査で、2010年度の大学生の平均生活費(年間)が約66万円で、ピークの2000年度から3割近く減ったそうだ。この66万円には住居費も含まれる。

食費や住居・光熱費が約38万円、娯楽・日常費などが約28万円という。月額に直すと、それぞれ3万2000円、2万4000円。これらは、自宅生、下宿生合わせた平均値。

治安は良くなっている 刑法犯は9年連続で減少

警察庁の調査で、昨年1年間の刑法犯の認知件数が9年連続で減少。ピーク時の285万件から148万件へ、ほぼ半減しました。凶悪犯も減っているとのこと。

巷では、しばしば「治安が悪くなっている」と言われていますが、実は治安は良くなっている、ということのようです。

何かあったら数億円のカネがすぐに必要になる小沢氏の「天下国家」って何?

小沢一郎氏の裁判。あらためて、小沢氏の金銭感覚の異常さが浮き彫りになったのではないだろうか。

小沢氏は、10日には「私の関心は天下国家の話で、それに全力で集中している。それ以外はすべて秘書に任せている」と答えていたが、11日、「億単位の金を手元に置いておくのは想像できない」と質問されると、「何かの必要があるときにすぐに対応できる」と答えている。小沢氏のいう「天下国家」は、「何か」あると億単位のカネがすぐに必要となる世界のようだ。

消費税増税「賛成」26%、「反対」38% - NHK世論調査

NHKの世論調査によると、野田内閣の支持率は30%に。注目すべきは、「税と社会保障の一体改革」について、「評価する」(「多いに評価する」「ある程度評価する」を合わせて)46%にたいし「評価しない」(「あまり評価しない」「まったく評価しない」合わせて)49%と、わずかながら「評価しない」が上回っていること。消費税増税についても、「賛成」「反対」「どちらともいえない」でほぼ三等分だが、その中でも「賛成」26%に対し「反対」38%で、反対が上回っていることも見逃せない。