やくぺん先生こと渡辺和氏がブログで紹介していますが、「朝日新聞」3月16日の夕刊に載った「キレる客対策、業界本腰 クラシック演奏会でトラブル急増」という記事をめぐるあれこれ。

やくぺん先生うわの空:あんさんキレてるなら自分で演奏会作ったらどーや

キレる客対策、業界本腰 クラシック演奏会でトラブル急増(朝日新聞)

やくぺん先生こと渡辺和氏がブログで紹介していますが、「朝日新聞」3月16日の夕刊に載った「キレる客対策、業界本腰 クラシック演奏会でトラブル急増」という記事をめぐるあれこれ。

やくぺん先生うわの空:あんさんキレてるなら自分で演奏会作ったらどーや

キレる客対策、業界本腰 クラシック演奏会でトラブル急増(朝日新聞)

先週木曜日、今シーズン最初の日フィル定期演奏会に行ってきました。サントリーホールの工事のため、今回から、会場はオペラシティです。私の席は、3階席の正面、ほぼセンターです。

プログラムは、以下のとおり。

指揮は、日フィル正指揮者の沼尻竜典氏、ピアノは児玉麻里さんです。

金曜日、東京交響楽団の川崎定期演奏会へ。ということで、初めて、ミューザ川崎に行ってきました。ホールに入って初めて気づいたのですが、シートが渦巻き状に並んでいるんですね。なかなかおしゃれなホールでした。

プログラムは、以下の通り。お目当ては、2曲目のソリスト、諏訪内晶子さんです。(^_^;)

ということで、諏訪内さんは、背中の大きくあいた淡いブルーのドレスという艶やかなお姿で登場。力強い弓遣いで、シベリウスの曲を弾いてゆかれます。ただ、ホールのせいなのか、音が少し硬いように感じられました。速い指遣いで高音にあがっていくようなところで、それがちょっと気にはなりましたが、それは些細な問題。ただただ、その美々しいお姿に見惚れて、エネルギッシュな演奏を堪能させていただきました。m(_’_)m

2・11集会を途中でぬけだして、ユーロスペースで見てきたのは映画「合唱ができるまで」。(今年2本目の映画)

パリ13区、モーリス・ラヴェル音楽院のアマチュア合唱団が教会でのミサ・コンサートを目ざして練習する様子を撮影したドキュメンタリーです。正直言って、最初にみんなが合唱する部分なんて聴けたもんじゃありません。(^_^;) 下手とか言う以前のレベル。しかし、女性指揮者クレール・マルシャンは、発声の仕方、息の使い方、アクセントの置き方などなど、1つひとつを、子どもたちにもやさしく、分かりやすく説明し、「良くなったわ」「すばらしい」とほめながら根気よく練習を続けてゆきます。そうやっていくうちに、だんだんとハーモニーが生まれ、声が響き合うようになっていく様子は、ちょっと神秘的でさえあります。

忘れないように、見に行きたいと思った映画をリストアップ。はたして全部見れるかどうか…

あなたになら言える秘密のこと

クー・チャンウェイ監督「孔雀 ―我が家の風景―」

善き人のためのソナタ

映画『カンバセーションズ Conversation(s)』

_-_- モーツァルトとクジラ OFFICIAL SITE _-_-

華麗なる恋の舞台で

キムチを売る女 <GRAIN IN EAR> | KAFS

ルワンダの涙

周防正行監督最新作『それでもボクはやってない』

合唱ができるまで

2006年、邦画の興行収入が約20年ぶりに洋画を上回りました。

しかし、邦画はまったく見ない僕としては、以前は洋画ばかりだったミニシアターで邦画がかかるようになって、洋画の上映が減ってしまったので、うれしくありません。(^_^;)

週末になると、疲れと、寝不足の蓄積で、もうヘロヘロ。(^_^;)

このあいだ、「平日の平均睡眠時間は6時間未満…」という記事を書いたけれど、そういう僕も、平日の睡眠時間は6時間未満。寝る時間は、昔と変わらず午前1時とかなのに、歳のせいか6時過ぎには目が覚めてしまう…。なので、週末になると、ホントに睡眠不足。

そのうえ、先週から、職場の本の整理をやっていて、これが結構疲れる…。

ということで、今日は夕方から、読売日響の演奏会(第136回東京芸術劇場名曲シリーズ)に行ってきましたが、前半はほとんど爆睡状態でした。(^_^;)

小林研一郎氏の指揮するマーラー交響曲第9番を聴いてきました。実は、もともと木曜日のチケットを買っていたのですが、仕事の都合で15分ほど遅刻し第2楽章からしか聴けませんでした。しかし第1楽章からぜひ聴いてみたくて、金曜日、再びサントリーホールへ出かけてきました。

今回の演奏会は、直前にコバケン音楽監督退任のニュースが流れたため、会場はお客さんで一杯。とくに金曜日は、当日券を求める長蛇の列ができていて、結局、チケットが買えなかった人もいたそうです(僕は金曜日午前中に電話予約)。そして、コバケンさんが登場したときから、普段にない盛り上がりした。

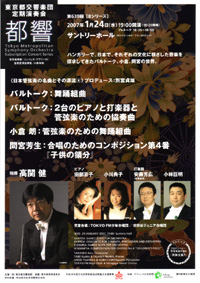

一昨日の読響に続けて、今夜は都響の定期演奏会。「日本管弦楽の名曲とその源流<4>」と題するプログラム。指揮は高関健氏です。

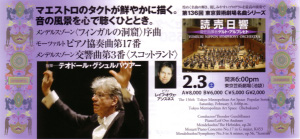

月曜日、サントリーホールで読売日響第456回定期演奏会を聞いてきました。今年初めてのコンサートです。指揮はテオドール・グシュルバウアー。プログラムは以下の通り。

シューマン:“ゲノフェーファ”序曲 op.81

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 op.38 “春”

(休憩)

シューマン:歌曲“悲劇”(ハイネの詩による)

シューマン:交響曲第2番 ハ長調 op.61

ということで、なかなか珍しいオール・シューマン・プログラム。しかも交響曲がいっぺんに2曲も聴けるという贅沢なプログラムとなりました。

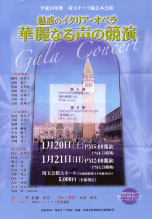

先週の土曜日(20日)、友人が出演する埼玉オペラ協会の公演を聴きに浦和の埼玉会館に行ってきました。

プログラムは、以下の通り。

第1部

★「セヴィリアの理髪師」(ロッシーニ作曲)より

序曲/アリア「今の歌声は…」/二重唱「では私は…、私をだましていないかしら?」

★「愛の妙薬」(ドニゼッティ作曲)より

二重唱「ラララ」/アリア「人知れぬ涙」

★「リゴレット」(ヴェルディ作曲)より第3幕

第2部

★「カヴァレリア・ルスティカーナ」(マスカーニ作曲)より

間奏曲/アリア「ママも知るとおり」/二重唱「気をつけろ、サントゥッツァ!」

★「道化師」(レオンカヴァッロ作曲)より

アリア「鳥の歌」

★「ラ・ボエーム」(プッチーニ作曲)より第4幕

天気予報では雨が降るかも知れないと言われていましたが、12月にオープンしたばかりの新宿ガーデンシネマで、韓国映画「王の男」を見てきました。(本年1本目)

【あらすじ】

16世紀初頭、漢陽にやってきた旅芸人チャンセンと相棒の女形コンギル。都で時の王ヨンサングンが、妓生上がりの官女と日夜遊び呆けている噂を聞きつけた2人は、芸人仲間と宮廷を皮肉った芝居を始める。興行は人気を博すものの、一座は侮辱罪で逮捕されてしまう。重臣に「王を笑わせることができれば、侮辱ではない」と反論したチャンセンたちは、死をかけて王の前で芸を披露する。彼らの芸は王を魅了することができるのか…。(goo映画より)

国王ヨンサングン(燕山君)は、朝鮮王朝第10代、韓国では誰もが知っている暴君だそうです(在位1494?1506年)。あまりの暴君ぶりに、臣下である重臣たちによって王位を追われ、国王への追号である「宗」を贈られず、国王の兄弟を表わす「君」号で呼ばれることになったほど。ちなみに、追放されたヨンサングンに代わって擁立されたのが、チャングムが仕える中宗(チュンジョン)だそうです。

事前の広告では、上の「あらすじ」に書かれたようなストーリーが紹介されていたので、当然僕も、はたして国王は笑うのか? と思ってみていました。でも映画が始まったら、2人はさっさと捕まってしまうし、さっさと国王の前に引き出されてしまうし、しかも芝居はガタガタ…。「え、 こんな早く話が展開して大丈夫なの??」と思ってしまったのですが、じつは、そこから後が面白かった!!

しかし、それは見てのお楽しみです。(^_^;)

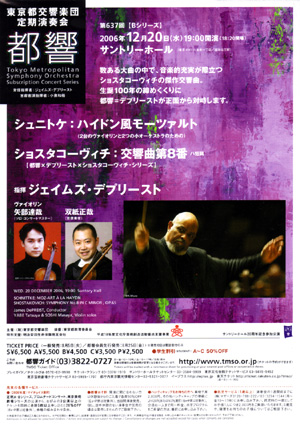

先週の「メサイア」に続いて、水曜日、またまた都響の定期演奏会で、こんどはサントリーホールへ。

会場に着いてみると、舞台の上は、2曲目で使うであろう椅子などが隅の方に押しやられていて、中央はいくつか譜面台が並べてあるだけ。そして、開演20分前から、指揮者のデプリースト氏は指揮台の上に登場。う〜む、これはいったい? と思って、プログラムを読むと、1曲目のシュニトケ「ハイドン風モーツァルト」(1977年)は、なかなか相当に変わった曲のようです。

いよいよ12月、ということで、池袋の東京芸術劇場でベートーヴェンの「第九」を聴いてきました。今日の演奏会は、「東京フロイデ合唱団」の主催です。

木曜日、久しぶりに日フィルの定期演奏会に行ってきました。プログラムは、ハイドンのオラトリオ「四季」。指揮は、1991〜2000年にかけて日フィル正指揮者もつとめた広上淳一氏。「四季」は、「天地創造」と並ぶハイドンの有名なオラトリオですが、僕的には好みのラインからは外れているため、これまで聴いたことがありません。ということで、職場でチケットの“お流れ”をいただいたのを幸いに、聴いて参りました。

今月の締めは、読売日響第454回定期演奏会。ちょっと珍しいプログラムでした。

で、行く前は前半の2曲に期待していたのですが、実際聴いてみたら、後半のコリリャーノの交響曲第1番が非常によかった、というのが一番の感想です。