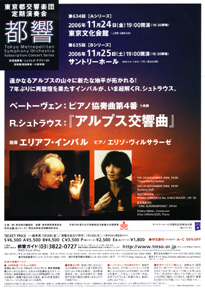

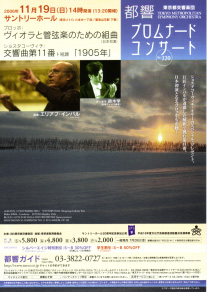

金曜日の「バビ・ヤール」に続いて、土曜日もまたサントリーホールへ。この日は、ふたたびインバル指揮の都響定期演奏会です。日曜日のショスタコーヴィチ交響曲第11番“1905年”がすばらしかったので、期待して出かけてきました。

- ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番 ト長調 op.58

- R・シュトラウス:アルプス交響曲 op.64

金曜日の「バビ・ヤール」に続いて、土曜日もまたサントリーホールへ。この日は、ふたたびインバル指揮の都響定期演奏会です。日曜日のショスタコーヴィチ交響曲第11番“1905年”がすばらしかったので、期待して出かけてきました。

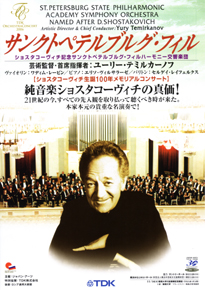

金曜日(24日)、サントリーホールでサンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団(かつてのレニングラード・フィル)のショスタコーヴィチ交響曲第13番「バビ・ヤール」を聴いてきました。指揮は、ムラヴィンスキーの後、同楽団の音楽監督・主席指揮者をつとめるユーリー・テルミカーノフ氏。

2006年ノーベル文学賞を受賞したオルハン・パムクの『雪』です。

以前から、「トルコの小説って、珍しいなぁ…」と思って気にはなっていたのですが、ノーベル賞をとったということで、読んでみることにしました。(^_^;)←けっこうミーハー

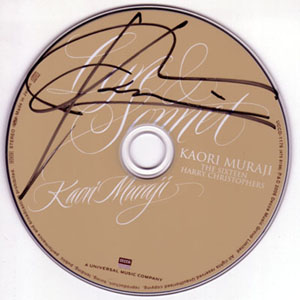

コンサートで買ってきた村治佳織さんのニューアルバム“ライア&ソネット”。サインもいただいて参りました。(^_^;)

しかし、なんて書いてあるんだろう?

お昼頃から冷たい雨が降り出しましたが、サントリーホールでインバル&都響のショスタコーヴィチ交響曲第11番“1905年”を聴いてきました。プログラムは、以下の通り。

ハープの不安定な和音から始まるショスタコーヴィチの交響曲第11番。1905年の「血の日曜日事件」にテーマをとった作品で、途中、「同志は倒れぬ」や「ワルシャワ労働歌」などの革命歌が引用されます。1時間近く(インバルの指揮は結構きびきびとして速かった)、楽章の切れ目なく演奏されてゆきます。

今日はNHKホールでN響定期Cプログラムを聴いてきました。お目当てはヴァイオリニストの庄司紗矢香さん。曲は、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲 ニ長調(作品61)です。

プログラムノーツによれば、このVn協、初演時の評判は芳しくなかった、とか。前後の脈絡が薄い、平凡な楽節の繰り返し、などなど。そのうえ、管弦楽の発言権が大きいため、ソリストにとっては難しい割に目立たない。となると、なかなか演奏されないというのも納得です。実際、僕も聴くのは初めてでした。

イベントも終わり、昨日は、久しぶりに映画を見てきました。韓国映画の「トンマッコルへようこそ」です。(今年9本目)

イベントも終わり、昨日は、久しぶりに映画を見てきました。韓国映画の「トンマッコルへようこそ」です。(今年9本目)

「トンマッコル」というのは、「子どものように純粋な」という意味。朝鮮戦争の始まった1950年。当初優勢だった北朝鮮にたいし、米軍は「国連軍」(字幕では「連合軍」と訳されてました)として仁川(インチョン)に上陸作戦を敢行(9月15日)。北朝鮮軍と韓国軍との激しい戦闘が続いていました。そんなとき、山の中で「連合軍」の偵察機が操縦士のスミスをのせて墜落。さらに、追いつめられた北朝鮮・人民軍の3人と、韓国軍兵2人がトンマッコル村に迷い込んできます。

その結果、村の中で出くわした人民軍兵と韓国軍兵。小銃を構え、手榴弾を手に対峙しますが、村人たちは、銃の何たるかを知らず、きわめてのんびりしたもの。兵士たちとちっともかみ合いません。

続きを読む

おまつり本番でヘロヘロモードのなか、電車の行き帰りでルル・ワン『睡蓮の教室』(新潮社)を読んでいます。

続きを読む

イベント準備でテンテコ舞いの日々ですが、今日の仕事が順調に片付いたので、諦めていた都響のコンサートに出かけることができました。(^_^;)

現代音楽の間にチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲という変則的なプログラムですが、矢野玲子(やの・りょうこ)さんのヴァイオリンを堪能させていただきました。

「ばってん荒川」と聞いて、どれだけの人が覚えているか分かりませんが、70年代には関西でも活躍されました。まあ濃いというか、べたべたのキャラでしたが、それだけに印象に残ってます。

とくれば、やっぱり、これしかないでしょ

続きを読む

昨年、シーズン1位だったにもかかわらず、プレーオフで優勝できなかったホークス。そのためシーズンオフには、王監督の要求もあって、次からは1位チームにアドバンテージの1勝が与えられることになりました。

でも今年は、そのアドバンテージのために、ホークスは、あっという間に負けてしまいました。5戦3勝勝ち抜けだと、アドバンテージの1勝は大きいですね。つくづく王監督も運が悪いというか、ツイてないというか、残念です。

晩飯の材料を買いに駅前のスーパーへ行ったとき、たまたま近所の本屋さんを覗いたら、新刊書のところにこの本が並んでしました。

コバケンさんの語り下ろしたような文章と、可愛らしいイラストで、オーケストラとクラシック音楽(といってもオーケストラで演奏する交響曲などに限定されますが)の魅力と楽しみ方が紹介されています。

【書誌情報】書名:小林研一郎とオーケストラへ行こう/著者:小林研一郎/出版社:旬報社/発行:2006年10月刊/定価:1600円+税/ISBN4-8451-0993-X

今日は、読売日響マチネーシリーズで、午後から池袋の東京芸術劇場へ。先月の定演と同じゲンナジー・ロジェストヴェンスキーの指揮で、オール・ショスタコーヴィチ・プログラムです。

文化審議会国語分科会が、敬語を5分類にする案をまとめる。

「尊敬・謙譲・丁寧」の3分類は、自分と相手との関係において、<1>相手を持ち上げる、<2>自分を低める、<3>相手・自分にかかわりなく表現を丁寧にする、という分け方をしていて、分類の基準が明確。ところが、5分類案は基準がばらばらです。謙譲語をIとII(丁重語)に分けるというのですが、ここでの基準は、動作が相手に向かうものかどうかになっています。「丁重語」という新しい言葉は、「丁寧語」と違いが分かりにくいので、かえって混乱するのでは?

金曜日、読売日本交響楽団の第452回定期演奏会をサントリーホールで聴いてきました。ボロディンの交響曲第1番から第3番まで全部いっぺんに演奏してしまうという珍しいプログラムです。

ちなみに、ボロディン(1833-87)は、民族楽派「ロシア5人組」の1人。本業は医学博士だったそうです。

遅くなりましたが、本日は、ショスタコーヴィチ100歳の誕生日です。おめでとうございます。(^_^;)

続きを読む

コンサートの帰り、日比谷のシャンテ・シネで、本日封切りの「記憶の棘」を見てきました(8本目)。実は、どんなストーリーなのか、どんなジャンルの作品なのか、まったく知らなかったのですが、ニコール・キッドマン主演だということで、ともかく映画館に直行。(^_^;)

愛する夫ショーンが心臓発作で突然死んでから10年。アナは、ようやく再婚を決めた。ところが、その彼女のところに10歳の少年が現われ、「僕はショーン、君の夫だ」と名のる…。