友人から譲ってもらったチケットで、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲を初めてナマで聴いてきました。

演奏は、モルゴーア・クァルテット。今日と明日(午後2時からと午後6時半からの2回公演)、それに27日の5公演で全15曲を一気に演奏してしまおうという全曲演奏会の第1回公演です。

プログラムは、順番通り。(^_^;)

- 弦楽四重奏曲第1番 ハ長調 op.49

- 弦楽始終箏曲第2番 イ長調 op.69

休憩 - 弦楽四重奏曲第3番 ヘ長調 op.73

友人から譲ってもらったチケットで、ショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲を初めてナマで聴いてきました。

演奏は、モルゴーア・クァルテット。今日と明日(午後2時からと午後6時半からの2回公演)、それに27日の5公演で全15曲を一気に演奏してしまおうという全曲演奏会の第1回公演です。

プログラムは、順番通り。(^_^;)

都響第631回定期演奏会のために、久しぶりに上野の文化会館へ。ほんとは12日のサントリー定期だったのですが、仕事の都合で今日に振り替えをしてもらいました。オール・プロコフィエフのプログラムです。

プロコフィエフ:組曲「キージェ中尉」 作品60

プロコフィエフ:オラトリオ「イワン雷帝」 作品116

シャラポワ選手が全米オープンで初優勝。

物凄い喜びようで、優勝トロフィーをかかえて飛び跳ねて、トロフィーのふたが転がり落ちたほど。まだ19歳、4大大会での優勝は2004年のウィンブルドン以来だから、本当にうれしかったんでしょうねぇ。

続きを読む

今年前半は、都響+読響+新日+日フィルつの4つの定期演奏会を申し込んだほか、単発で東フィルや東響、N響にも足を運んだ結果、月に8コンサートなどという“あり得ない”状況になったうえ、今日はブルックナー、明日はショスタコーヴィチ…というヘビーなプログラムが並んで、いささかコンサート疲れしてしまいました。

ということで、後半は、都響と読響の定期演奏会(どっちもサントリーホール)で我慢することにしました。(^_^;)

はしゃいでいるけれども、IOCで日本がオリンピック開催地に選ばれる可能性は限りなく小さいのでは?

結局、来年の都知事選挙で石原3選にかっこうの理由につかわれるだけ。それに、売れ残ってどうしようもない臨海副都心に、オリンピックを口実にしてあらためて税金をつぎ込んで、一挙に片づけてしまおう、という魂胆だわな。

アメリカのタワーレコードが倒産。日本のタワーレコードは別会社だから、とりあえず関係ない。しかし、クラシックは、デジタル圧縮は音質をとってみてもまだまだ聞けたものじゃないし、曲の長さからみてもダウンロードは実用向けでない。それだけに、ポピュラーその他の売り上げ減少でCD販売店が苦しくなると、クラシックのCDまで買えなくなるので、正直困る…。

高野連にしてみれば、人気の斎藤佑樹投手が加われば話題になるだろうが、あれだけ投げたのだから、どう考えたって、肩を休ませて、きっちりつくり直すトレーニングをしないとだめなのでは、と心配になるのは僕だけ?

「ゲド戦記」の原作者アーシュラ・K・グ・ウィンさんが、映画「ゲド戦記」をみて、「物語のつじつまが合わない」など批判的コメント。

う〜む、こうなると映画を見ないとだめかなぁ。いまのジブリではあの原作がまっとうに映画化できるはずがないと思っていたので、見ても仕方ないと決めていたんですが…。

昨日、久しぶりに、映画を見てきました(今年7本目)。写真は、ル・シネマのホールに飾られていた「胡同のひまわり」のポスターです。張楊監督と子役の張凡くんのサインが書かれているのですが、分かるでしょうか(クリックすると大きくなります)。

「胡同」というのは、中庭を囲んでロの字に家が並ぶ四合院がつらなる北京の街の路地、横町のこと。中庭はご近所共用で、日本の下町のように、わいわい言いながら暮らしている。映画は、1976年、1987年、1999年という3つの年代を重ねることで描かれています。

極楽とんぼ・山本圭一の暴行事件で、茨城ゴールデンゴールズの萩本欽一監督はチームの解散を決断…。

チームの遠征先での事件ということで、チームにとっても深刻な事態だというのは分かりますが、解散では、チームに集まってきた選手たちがかわいそうすぎるのでは…。

18日、朝からの鬱陶しい雨の中、サントリーホールで、都響スペシャル 大野和士×都響 “火の鳥”を聴いてきました。プログラムは

モーツァルト:交響曲第31番 ニ長調「パリ」 K.297(300a)

ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番 イ短調 op.77

《休憩》

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」(1910年全曲版)

指揮は大野和士さん、ヴァイオリンのソロは庄司紗矢香さん。

木曜日、サントリーホールで日本フィルハーモニー交響楽団の第582回定期演奏を聴いてきました。プログラムは以下のとおり。

指揮は、日フィル正指揮者の沼尻竜典氏、合唱は東京音楽大学。コンサートマスターは日フィル・ソロコンサートマスターの扇谷泰朋氏。

「ダフニスとクロエ」は、これまで組曲版は聴いたことがありますが、全曲版は初めて。プログラムノーツには、「全曲やって夜明けの場面になるのと、いきなり夜明けの場面から入ってくるのでは、印象が全然違う」という沼尻氏の言葉が紹介されています。ということで、はたしてどんなふうに違うのか、全曲版だと合唱が入るので、それがどんな雰囲気を醸し出すのか、それも楽しみでした。

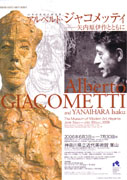

集会のあと、横須賀から逗子を経由して、神奈川県立近代美術館葉山で開かれている「20世紀美術の探究者:アルベルト・ジャコメッティ――矢内原伊作とともに」を見てきました(7月30日まで)。

アルベルト・ジャコメッティは、チラシにも使われている矢内原伊作の石膏像で有名ですが、今回の美術展では、50年代から60年代までの彫像がいろいろ展示されていました。一番特徴的なのは50年前後につくられた彫像。前後の厚みと上下のフォルムはあっても、左右が極端に薄っぺらな作品は、いったい何を描いているのでしょう? 矢内原伊作とであった56年ころからは、相変わらず縦長ですが、そんな極端な薄っぺらさはなくなります。このへんの変化はいったいなんだったのか。今回の展示はテーマ別だったので、そのあたりはいまいちよく分かりませんでした。(^_^;)

続きを読む

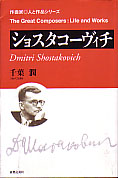

音楽之友社からでている「作曲家◎人と作品シリーズ」の、千葉潤『ショスタコーヴィチ』を読み終えました。出版されたのは昨年4月。ショスタコーヴィチの評伝は、ヴォルコフの『証言』などもあって、これまでも読んでみたいとは思いつつ、結局、まとまったものはこれが初めて。あらためて自分の不勉強を痛感。

で、読み終わったところでの一番の感想は、これは“ショスタコーヴィチを歴史の中で聴いてみる”ことが必要だなぁというもの。交響曲は交響曲、弦楽四重奏曲は弦楽四重奏曲というジャンル別の聴き方でなく、年代を追って、交響曲と弦楽四重奏曲、その他の作品の横の繋がりを考えながら、聴いてみないと、本当にショスタコーヴィチの作品は分からないのではないか、ということを強く感じました。これまで、あまり弦楽四重奏曲は好きではなかったのですが、少しじっくり聴いてみようかなという気持ちになりました。

土曜日、またまた夕方からコンサートへ。出がけにチケットを出そうと思ったら、チケットがない…! 一瞬ぎょっとしましたが、そのとき引っ張り出したのは都響定期のチケットの入った封筒。落ち着いてみれば、今日は都響ではなく、読響定期。落ち着いて探してみたら、チケットはちゃんと封筒の中に入っておりました。(^_^;)

ということで、またまたサントリーホールへ(最近、サントリーばっかりになっております)。今日のプログラムは、全部現代音楽。4曲中3曲が日本初演、残り1曲は2006年度の読売日響委嘱作品ということなので、これもほとんど初演でしょう。僕は、マーラーやショスタコーヴィチをよく聴きますが、現代音楽となると…ねぇ。武満徹の曲ではいつも寝たおしているので、はたしてどうなることやら、期待半分、不安半分、ともかく目新しいもの好きということで出かけて参りました。

木曜日、日本フィルハーモニー交響楽団の第581回定期演奏会でサントリーホールへ。プログラムは、以下のとおり。指揮は、日フィル客員主席指揮者のネーメ・ヤルヴィ。

バーバー:弦楽のためのアダージョ

グリーグ:4つの交響的舞曲

≪休憩≫

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番 ニ短調 “革命”

メインの「革命」は、この曲にしてはめずらしく、ドラマチックな演奏。それが押しつけがましく聞こえないところが、ヤルヴィの実力というところでしょうか。とくに印象に残ったのは、第3楽章。もともと「祈り」のイメージを含んだ楽章ですが、スターリンの専制支配の犠牲者にたいする深い“鎮魂”の思いが伝わってくるようでした。

25日、日曜日、サントリーホールで、大友直人指揮によるシェーンベルク「グレの歌」を聴いてきました。「グレの歌」を生で聴くのは初めてだったので、期待して出かけてきました。

ホールに入ってまず驚いたのは、オケの人数の多さ。サントリーホールの舞台は、確かにそんなに広くはありませんが、その舞台からこぼれ落ちそうなぐらいにぎっしり椅子と譜面台が並べてあって、マーラー以上と言われているのはなるほどだなぁと思いました。

で、演奏の方ですが、生で聴くのは初めてなので、ただただそのスケールのでかさに圧倒されるばかりでした。フルート8なんていう演奏は初めてだし、ヴァイオリンは第1、第2あわせて40人? それを2つどころか3つにも、4つにも分けて演奏するし、バス・トランペットとか、コントラバス・トロンボーンなんていうのの音を初めて聴きました。(^_^;)

音楽的には、第1部は、ワーグナー風に始まり、第3部にはいると、マーラー風かなと思っているうちに、無調的な部分が出てきたりして、けっこう楽しめました。シェーンベルクも、こんなだと大丈夫なんですけどねぇ… (^_^;)

3日連続サントリーホール。今日は、ゲルト・アルブレヒト&読売日響によるブルックナー交響曲第8番です。

えっと、プログラムです。(^_^;)

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調(ノヴァーク版)

会場に着いてから気が付いたのですが、こんな曲を「名曲シリーズ」でやっていいんでしょうか? ふつう「名曲シリーズ」っていったら、モーツァルトとかベートーベン、チャイコフスキーでしょう。会場で「今日は休憩がありません」と係の人がアナウンスしていると、「なんで?」とか「なんか長い曲やるみたいよ」とか…。う〜ん、こんなんでブルックナーの、それも8番なんかやってもいいんだろうか、とちょっと不安になりつつ、2階席へ。