16日のブログに申京淑さんの『離れ部屋』を読み始めたと書きましたが、今朝の通勤電車の中でようやく読み終えることができました。

小説の始まりで、作者は「これは事実でもフィクションでもない、その中間くらいの作品になりそうな予感がする」と書き、お終いでもう一度「これは事実でもフィクションでもない、その中間くらいになったような気がする」と書いています。実際、なかなか不思議な具合にストーリーは展開します。

今日の「毎日新聞」夕刊の文化欄「想像力のゆくえ」の第2回で、仲正昌樹・金沢大教授が、こんなことを書かれています「『国家』はやがて意味を失うのか?」)。

結果的に、再配分重視のリベラル左派と共同体主義的な旧保守の双方が、グローバル化の荒波から「国民」を守るための楯として「国家」による規制を強化する方向で合流しつつあるのに対し、新自由主義とポストモダン系左翼がそれぞれ正反対のゴールをめざしながらも、「国家」による「国民」の抱え込みを止めて“自然な流れ”に委ねるべきことを主張するという変則的な構図が生まれている。自国民に特化した再配分機能を備えている国民国家の本質が再認識されたことによって、冷戦時代には固定化した左/右の境界線が変動してる。(「毎日新聞」2005年10月17日付夕刊)

氏の結論(「天皇制に象徴される『何となく日本的なもの』にこのまま安住し続けるわけにはいかないだろう」、「自分たちで自覚的に選択した憲法的価値へのコミットメントを基盤とする憲法愛国主義(ハーバーマス)的な政治文化への転換が求められている」)に限って言えば、そんなに異論はありません。

しかし、上記引用部分についていえば、日本にかんしては、そう簡単に「左/右」の境界線はゆらいでいないのではないでしょうか。

最近、すっかりご無沙汰していたので、今日は、午後から渋谷で映画を2本続けて見てきました。

1本目は、昨日公開されたばかりの米・コロンビア合作映画。コロンビアの田舎町に住むマリア(カタリーナ・サンディノ・モレノ)は、都会にあこがれ、偶然知り合った男の紹介で麻薬の運び屋をやることに。小分けにパックされた麻薬を胃の中に飲み込んで、ニューヨークまで運べば、5000ドル貰える。同じ運び屋をやっているルーシーと知り合い、パックを飲み込むコツを教えてもらう。友だちのブランカともう1人の運び屋が加わって、4人が同じ飛行機でアメリカへ。しかし、税関で1人は捕まり、マリアも取り調べを受ける。しかし、妊娠中のマリアにはレントゲン検査ができず、何とか税関を通過できた。しかし、ここでパックを出せと連れて行かれたホテルで、ルーシーに異変が……。マリアはブランカをつれて、ホテルを逃げ出す……。

ということで、テーマは相当に重い作品です。

いま読んでる最中ですが、韓国の女性作家・申京淑(シン・ギョンスク)さんの自伝的小説です。1963年生まれの彼女が、16歳でソウルに出て就職し、夜学に通いながら、小説家を目指すまでの約4年間を描いています。時代的には1978年から1981年ごろ、つまり1972年の「維新革命」をへて1979年に暗殺される直前の朴正熙独裁体制の末期、そして、1980年の「光州事件」(民主化を求める光州市の市民・学生を軍隊を使って弾圧・虐殺した事件)をへて全斗煥政権が誕生するという、本当に激動の時代です。

この時代に、貧しい田舎の家を出て、ソウルで働きながら法律の勉強をする兄を頼り、従姉妹と3人で一部屋の狭いアパートで暮らしながら、昼間は電子機器の組み立て工場で働き、夜は夜間高校に通い……、そんな“底辺”の生活が、半分事実、半分フィクションといった感じで、16年後に小説家として名をなしたあとの私からふり返られていきます。

見てみたいと思っている映画。現在公開中も、これから公開するものも含めて。

四月の雪……今さらという気もするが、やっぱ韓流ラブストーリーは見るべし! 事故で、相手の奥さんと不倫…というのは、以前にもあったけど、双方向というのは初めてかも。

クレールの刺繍

メトロで恋して……この手の映画は期待して見に行ってみると意外にがっかりだったりするけどね。

亀も空を飛ぶ……岩波ホールなので出かけるのがちょい面倒。しかしイラク戦争を舞台にしたイラク映画なので見に行かねばなるまい。

シンデレラマン……来週で終わってしまう???。ラッセル・クロウというのがちょっと臭いが

理想の女(ひと)

マザー・テレサ……あのころオリビア・ハッセーは若かった (^_^;)

そして、ひと粒のひかり……麻薬の運び屋をやらされる南米の女性の話。相当きつい作品かも知れませんが。

ドミノ……実在の≪賞金稼ぎ≫の女性のお話。ヒロイン役のキーラ・ナイトレイがかっこいいかも

ティム・バートンのコープスブライド……人形は気味悪いけど

トゥルーへの手紙……クイールへの手紙ではないが、犬の映画である。

エイリアンvsヴァネッサ・パラディ……エイリアンといっても、あのエイリアンではない。

真夜中のピアニスト……船の上でも戦場でもない。(^_^;)

旅するジーンズと16歳の夏……ジーンズが旅します。なんじゃこりゃ? 見に行ったら、たぶん女性ばっかりなんだろうなぁ

アワー・ミュージック……アワーなどといわれると1時間かと思ってしまう。邦題をもうちょっと考えてほしい

愛をつづる詩……サリー・ポッター監督の最新作

私の頭の中の消しゴム……とりあえず韓国映画だし。ソン・イェジンはかわいいし。(^_^;)

「女の子がセクシーで目標のある自立した人生を生きる為に、絶対に守らなければならないこと それは平和と自由と平等ってことなんですよね☆」――

エロ・テロリストを標榜するインリン・オブ・ジョイトイ嬢が、8月に開設したブログに、こんな記事を書かれていることを、GK68さんのブログ(GK68’s Red Pepper)を読んで、最近初めて知りました。

なんで彼女がこんなことを思ったか。それは、彼女のブログをぜひご覧ください。

日曜日、友人から譲ってもらったチケットで、上野の文化会館へ。都響のコンサート《森の響き》第19回。「赤い森にて?仮面のショスタコーヴィチ」というテーマで、もちろんオール・ショスタコーヴィチ・プログラム。

この日の関心の1つは、指揮の岩城宏之さん。8月に肺の腫瘍摘出手術を受けられたばかり。72歳という年齢もあり、果たしてどれほどお元気になられたのか心配でもあり、また岩城さんの指揮ぶりをもう一度見たいという期待もあって、出かけてきました。

サッカーくじを運営している日本スポーツ振興センターが、くじの販売低迷で、販売などを任せている銀行に委託料150億円などが払えなかったにもかかわらず、赤字として計上していなかったことが判明。

昨年の売り上げ158億円では委託料150億円は支払えません。それにしても、サッカーくじ発売前は年間2000億円の売り上げを見込んでいたということで、完全に見込みがはずれたかっこうです。

雨の中、横浜美術館の李禹煥「余白の芸術」展を見てきました。

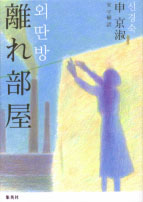

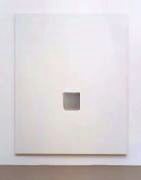

李禹煥(リ・ウファン)の作品を見るのは初めて。1936年、韓国慶尚南道生まれ。1956年に来日、日本を拠点に創作活動をおこなってきた現代アーティストです。今回は、回顧展ではなく、最近の作品を中心に構成ということで、展示は、チケットにもなっているような、薄いクリーム色のカンバスにグレーの点(というかスクウェア)を書き入れたような作品(いちおう絵画だそうです)と、石と鉄板などによって構成された造形、の2種類です。

絵画の方は、カンバスの大部分は圧倒的に「余白」で構成されています。グレーの点は、一方は白に近く、微妙なグラデーションになってますが、近寄って見ると、筆の跡やカスレ、顔料の盛り上がりなどがあって、不思議な力強さがあります。

厚さ3センチほどの鉄板と、その前におかれた石の組み合わせ。石が自然を、鉄板が人工を表しているとのこと。石は、形や色はいろいろでも、自然のまま置かれているのにたいし、鉄板は、重ねられていたり、熔接されていたり、すこし曲げられていたりして、微妙に加工されていて、その2つが不思議な距離感と緊張感をもって組み合わされています。たぶん、これらはシンメトリーになるような位置から見るようになっているのでしょうが、床に置かれているだけなので、その周りをぐるぐる自由に歩き回って好きなポジションから眺められます。

そういえば、横浜美術館の展示室の床は、コンクリー剥き出しになっていて、それも含めて、石と鉄板の質感が伝わってきました。最後に、ビデオが上映されていて、今回の作品の展示準備の様子も紹介されていました。横浜市内の鉄工所で鉄板を加工し、クレーンで運び込んで据えつけて、会場で熔接していたのは、ちょっと驚き。その様子こそ見たかったですねぇ。

それから、美術館の前にも、石と鉄板からなる造形が3点、展示されていました(あんまり見ている人はいなかったけど)。その1つに、「6者協議」という作品がありました。もちろん、あの「6カ国協議」のことだと思われますが、もう1つと「鉄の壁」という作品(鉄板で作られた高さ3メートルほどの壁の周りに石が置かれているほか、石が2つ、壁のうえにも置かれています)ともども、いまの朝鮮半島情勢に向き合う作者の気持ちを見たように思いました。

屋外の展示3作品については、こちらのブログで写真を見ることができます。

→はろるど・わーど:李禹煥 「関係項」(3種) 横浜美術館「余白の芸術」にて

※チケット以外の画像は、横浜美術館のホームページより(過去の展示会での作品を撮影したもののようです)。

昨日、「アジアのキュビズム」を見た後、日比谷で映画「ふたりの5つの分かれ路」を見てきました。「8人の女たち」などのフランソワ・オゾン監督の作品です。(今年20本目)

淡々と離婚手続きをすすめるマリオンとジル。いったい、なぜこんな結末になったのか…? どこで2人はすれ違ってしまったのか…? 映画は、その「結末」から、ある特別なディナーの夜、出産、結婚、出会いへと、2人の軌跡を遡っていきます。

結婚生活に疲れたマリオンをヴァレリア・ブルーニ・テデスキが好演しています。

国立近代美術館の「アジアのキュビズム――境界なき対話」に行ってきました。

この展覧会は、アジアの芸術家がキュビズム的動向をいかに受け入れ、いかにそれに応えてきたかという問題に焦点を当てる世界で初めての試みであり、アジア11カ国約120点の作品を「テーブルの上の実験」、「キュビズムと近代性」、「身体」、「キュビズムと国土(ネイション)」という4つのテーマから紹介します。本展が、アジアにおけるモダニズム絵画の諸相を綜合的に捉えなおす絶好の機会となり、さらには、キュビズムとは何か、近代芸術とは何か、という問いに対する私たちの側からの応答となることを願っています。(同展のチラシから)

で、いかにもキュビズムといった絵から、これがキュビズム?という絵まで、いろんな絵がありましたが、1つ気がついたのは、日本のキュビズム受容が1930年代なのにたいして、アジア諸国のそれが1950年代だということです。その理由は、もちろん明白で、戦前のヨーロッパ諸国の植民地支配、そして1940年代前半の日本の占領と戦争、そして1945年の日本の敗北から独立までの激変です。民族独立と近代化との独特の重なり方が、アジアのキュビズムの特徴かも知れません。

続きを読む

ようやく時間がとれるようになったので、いろいろ見に行きたいものをチェック!

コンサート3連荘! (^^;) いささかお疲れ気味ですが、今日は、錦糸町のすみだトリフォニーホールへ。

【音楽会情報】

指揮:クリスティアン・アルミンク/ギター:長塚節/ソプラノ:天羽明恵/メゾ・ソプラノ:エリーザベト・クールマン/合唱:栗友会合唱団

続きを読む

昨日に続いて、今夜もサントリーホールへ。(^^;)

ホントは金曜日の上野・文化会館なんですが、明日は新日本フィルの定演なので、チケットを振り替えてもらいました。

【演奏会情報】

指揮:クリストフ・エーベルレ/チェロ:古川展生

前半のハイドン:チェロ協奏曲は、1961年になって筆者譜が発見されたという曲。演奏会で生のハイドンを聴くのは本当に久しぶりでした。明るく、分かりやすい音楽構成は、やっぱり…という感じで、たまにはハイドンもいいかなと思えました。(^^;)

古川展生さんの演奏は、溌剌としていて好印象。都響の主席チェロ奏者を務めるとともに、ソリストとしても活躍されているそうで、また聴いてみたくなる演奏でした。

締め切りも終わったし、選挙も終わって、ともかく音楽が聴きたいと、サントリーホールへ行き、当日券で読売日響の定期演奏会を聞いてきました。

【演奏会情報】

指揮:ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー/ソプラノ:斉藤紀子/メゾ・ソプラノ:加納悦子/テノール:経種廉彦/バリトン:小森輝彦/合唱:東京音楽大学

続きを読む

しかし、あの騒ぎはいったい何だったんだろう?

星野氏、巨人入り否定/大阪で会見 阪神残留の意向示す(中日新聞)

でも、じゃあ阪神は星野さんを引き続きSDとして、彼に何をしてもらうつもりなのか? 人気があるからとりあえずキープ、なんて発想じゃなきゃいいんだけど。

続きを読む

HEROかと思ってしまった…

オフィシャルサイト→SHINOBI

作家の高村薫氏が、「朝日新聞」のオピニオンのページで「あなたの怒りが政治動かす」と題して、若者に向かって、こんなことを書かれている。

今回の総選挙に突如出馬した某IT企業の青年社長は、「ぼくのような若者が出馬することで政治への関心が高まるのは、意義のあることだ」と語っている。これは一面の真実であろう。さてしかし、こんなふうに語られる「政治への関心」の正体とは何か。

メディア露出の多い著名人が出馬したからといって高くなるような「政治への関心」でいいのか? 高村薫氏は、そう言いたいのである。

作家の半藤一利さんが、今日の毎日新聞2面の「マニフェスト 私はこう思う」で、こんなことを書かれています。

小泉さんが続投すれば、11月には「自衛軍の保持」が盛り込まれた自民党憲法改正草案が正式に決まる。〔総選挙で自民党は〕郵政民営化以外は白紙委任だから、次は憲法の番ではないか。……靖国神社は国のために死んでくれる人を祭る場所。小泉さんのこだわりは軍隊を作った時、そういう場所がないと困るからじゃないか。

「何となくおかしい」という感じがある。太平洋戦争前に「米国との戦争」が声高に語られるようになった雰囲気を私はそう感じた。あまり類似点に固執すべきでないが、人間は往々にして同じことをやりかねない。(※〔〕内は引用者の補足)

「次は憲法の番ではないか」「靖国神社にこだわるのは、国のために死んでくれた人を祭る場所がないと困るからではないか」など、よく考えたいところですね。

ちなみに、同じ欄に、ふたたび佐伯啓思氏が登場。しかし、今日のコメントはどうにもよくありません。話の筋もよくわからないし…。

それより、ちょっと面白かったのは、社会部・花谷寿人記者の「発信箱」です。

続きを読む