日本経団連が厚労相に会談を呼びかけ、「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」(1日8時間の労働時間規制の適用除外)の実現を迫る。他方、肉親を過労死でなくした遺族の方々が、過労死を蔓延させるだけだとして、労働時間規制の適用除外をやめるよう厚労省に申し入れ。

厚労省は、来年の通常国会に、労働時間規制の適用除外をすすめる法案を提出する計画。ということで、財界のわがままが押し通されるのか、それとも反対世論がそれを上回るのか。大事な時期を迎えることになりそうです。

日本経団連が厚労相に会談を呼びかけ、「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」(1日8時間の労働時間規制の適用除外)の実現を迫る。他方、肉親を過労死でなくした遺族の方々が、過労死を蔓延させるだけだとして、労働時間規制の適用除外をやめるよう厚労省に申し入れ。

厚労省は、来年の通常国会に、労働時間規制の適用除外をすすめる法案を提出する計画。ということで、財界のわがままが押し通されるのか、それとも反対世論がそれを上回るのか。大事な時期を迎えることになりそうです。

経済同友会が、11月に発表した労働法制にかんする意見書をあらためて読んでみました。

メディアでは、この意見書について、同友会は「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」に難色を示した報道したところもありましたが、よく読むと、ホワイトカラー・エグゼンプション制度は「将来進むべき方向としては適正な考え方」と述べていて、制度そのものには反対していないことが分かります。

教育委員会設置義務の撤廃が大きく取り上げられていますが、労働・雇用分野で「団体交渉権を一定割合以上の組合員がいる労組に限定すること」があげられていることに注意する必要があります。

いまでも、日本は労働組合の組織率が低いのに、こんな「規制緩和」が実現したら、たいていの企業では、労働組合との交渉は必要なくなってしまうでしょう。企業にしてみれば、こんな天国みたいな話はありませんが、いまフリーター、アルバイトたちの間で活躍している「青年ユニオン」のような個人加盟の労働組合も、まったく閉め出されてしまいます。

憲法28条は、勤労者の団結権や団体交渉権を、一切の条件なしに保障しています。それを空文化させる大改悪は絶対に許されません。

財務省の法人企業統計調査から、労働分配率が2四半期連続で前年同期を下回ったことが明らかに。企業は収益を伸ばしていても、労働者には“パイの分け前”はすこしも回ってきません。

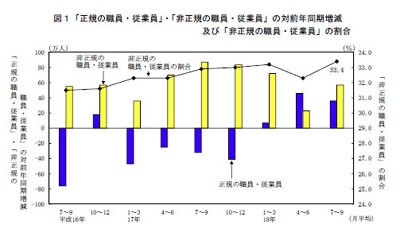

10月失業率が下がったというニュースは大きく取り上げられましたが、12月1日に発表された「労働力調査詳細結果(2006年7?9月平均)」を見ると、正社員も増えているけれども、それ以上に非正規社員が増加し、雇用者に占める非正規の割合は33.4%、過去最高に。

4?6月期には、正社員の増加の方が非正規を上回っていたのですが、再び逆転。景気がよくなって、人材不足感が強まっていると言われていますが、それでも正規雇用にシフトしている訳ではない、ということです。

政府の経済財政諮問会議で、派遣労働者の直接雇用義務撤廃の動きが。

そもそも、派遣というのは一時的・臨時的・補助的なもの。だから、1年あるいは3年以上継続して派遣を受け入れ続けた場合は、ちゃんと正社員として雇いなさい、というのが、直接雇用義務です。これを撤廃するというのは、派遣労働者というのはそもそも一時的・臨時的・補助的なものという根本をくつがえすものです。

1つは、厚生労働省が11月23日に実施したサービス残業にかんする電話相談の結果発表。1380件の相談があり、そのうちサービス残業にかんする相談は1022件。残業代など一切なしというのが431件、またサービス残業が月100時間以上というのが135件もあったという驚くべき中身。一般的に指導を強化するだけでなく、個別にもきちんと改善指導してもらわなければならない。

もう1つは、首都圏と大阪圏の会社員を対象にした連合総研の調査。その結果、男性社員の28%、とくに30代の男性では3分の1が毎日12時間以上働いていることが明らかに。残業の理由は、「仕事量が多い」が49%。また、残業代が全額支払われているというのは52%しかない。残業しないと片付かないほどの仕事を押しつけながら、残業代は支払わない。まったくもって、日本企業は詐欺、泥棒です。

日本経団連、厚生労働省が導入を狙っている「ホワイトカラー・エグゼンプション」制度。厚労省が、対象となる労働者を年収1000万円以上にしようとしていることが明らかに。

年収1000万円以上というと、現在の労働者の4.8%。日本経団連が求める「年収400万円以上」に比べると、対象は非常に限られます。しかし、だからといって安心してはいけません。

労働者派遣法のときも、最初は対象職種を限定して、ともかく制度を導入。そのあとで、どんどん枠が広げられていきました。「ホワイトカラー・エグゼンプション」だって同じです。4.8%だったら大勢に影響ないと思って油断したら、ひとたび制度がつくられた後、たちまち対象が広げられていくことは確実です。

牛丼チェーン「すき家」での組合結成を初めとして、話題の労働組合「首都圏青年ユニオン」が、ついに新聞の社説に取り上げられました。ヽ(^^@)/

ということで、フリーター、アルバイトで一方的に首切りされたり、サービス残業をさせられているという若者のみなさん、困ったときは、モノは試しで、首都圏青年ユニオンに相談してみてはいかがですか?

全日空が労基署の勧告に基づいて全国41事業所で労働実態調査をおこなった結果、約1300人について総額6億8000万円の残業代未払いが明らかに。

対象人員は1800人。そのうち1300人、約72%でサービス残業が見つかった計算になります。

1つは、アパレルメーカーの「ワールド」が、パート・アルバイト5,000人を一気に正社員化するという話。人材確保、人材養成、いろいろ思惑はあるんでしょうが、ともかく良いことです。

もう1つは、偽装請負で営業停止を食らったコラボレートが主力子会社である請負大手のクリスタルが、人材派遣会社グッドウィルによって買収されたというニュース。やっぱりコラボの営業停止がダメージになったのでしょうか。なんにせよ、グッドウィルが偽装請負まで受け継ぐことのないように期待したいものです。

インテリジェンスという転職支援サービス会社のホームページに掲載されていた話なのですが、アメリカのコンサルティング会社の世界16カ国の調査で、日本は、「仕事に対する態度」の調査で「非常に意欲的」が2%で最低。逆に「意欲的でない」は、インドに次ぐ2番目だったそうです。

この調査をした会社の分析によると、日本のワーカーの意欲が低いのは、「長らく続いた不況による人員削減や組織改革で、会社への忠誠を裏切られたと感じているため」だそうです。これこそ、「成果主義」の成果ではないでしょうか。

日亜化学で働く請負労働者たちが、ついに直接雇用への道をかちとりました。

請負労働者とJMIUは、早くから「偽装請負」だと告発と追及をおこなってきました。さしあたりは契約社員だとはいえ、勤続3年に達した労働者を直接雇用し、正社員になることもできる、ということで、ほんとうにおめでとうございます。

※JMIUは、金属機械、電機、鉄鋼、自動車などの金属関連、コンピュータ、ソフトなど情報機器関連産業で働く人たち中心につくられている全国組織の労働組合。個人加盟制で、職場にJMIUの労働組合がなくても、誰でも1人でも加入できます。

日本経団連などが要求している「ホワイトカラー・エグゼンプション」制度を実現するために、厚生労働省が来年の通常国会に法案を提出する方向で労働政策審議会に具体案を提示するもよう。

「自律的労働時間制度」とか「多様な働き方を可能にする」というと、なんだか素晴らしいもののように思えてきますが、つまるところ、賃金を労働時間の長さに比例させるという大原則を取っ払ってしまい、いくら長時間働いても残業代は一円も出ないようにしてしまおうというもの。現在の「成果主義賃金」や「年棒制」は、個々の労働者の同意がなければ実施できないが、「自律的労働時間制度」が実現したら、個々の同意がなくても、「残業代なし」の新制度が導入できるようになります。だいたい今の日本の職場で、労働者が自由に労働時間を決められる職場があるでしょうか? いまでも30代男性の3分の1は週60時間も働かされ、サービス残業はなくなりません。そんな状況で、「自律的労働時間制度」によって、企業側に労働時間管理の義務がなくなり、残業代不要になったら、いったいどうなるか。簡単に想像がつくはずです。

自由度高い労働時間制、健康管理強化など条件 厚労省が導入案 労政審に提示へ(日経新聞)

残業代11.6兆円失う(神戸新聞)

労働時間規制の緩和、「導入しないで」 過労死遺族ら(朝日新聞)

厚生労働省の調査によると、2005年度に全国の労働局(労働基準監督署)が調査した事業所6068件のうち、約6割にあたる3620件で是正指導をおこなっていたことが明らかに。違法な労働者派遣や業務請負への指導は2001年度の21.8倍と急増しています。

製造業での請負を認めた2004年度から違反事例が急増。偽装請負などの問題は、まさしく「規制緩和」が生み出した無法行為です。

キヤノンがらみで、偽装請負に関するニュースが2つ。

1つは、キヤノンの工場で働く請負労働者が、「偽装請負だ」として、キヤノンに正社員としての雇用を申し入れたというニュース。もう1つは、そのキヤノンの御手洗氏が政府の「経済財政諮問会議」で、請負にかんする法律が厳しすぎるとして「見直し」を求めたというニュース。

後のニュースを読むと、御手洗氏のねらいが、請負労働者に対して受け入れたメーカーが直接指示できるようにしたいというのが、「見直し」の一番の要求であることが分かります。で、その「見直し」が実現したとすると、最初のニュースの請負労働者が「偽装請負だ」と訴えることができなくなる、という仕掛けになっています。

請負というのは「業務」を請け負うもの。メーカー側がいちいち指示を出さないと生産できないようなところが業務を請け負うということ自体が、そもそもおかしいのです。

キヤノンの偽装請負、労働者が正社員化申し入れ(朝日新聞)

請負法制「無理ありすぎる」 御手洗氏、経財会議で発言(朝日新聞)

松下プラズマディスプレイが、「偽装請負」をまぬかれるために、社員を請負会社に大量出向させたうえで、製造ラインで請負労働者を指導していた問題。実は、大阪労働局の「示唆」によるものだった? という疑惑が浮かび上がってきました。

労働基準監督署(労働局)が、脱法指南をしてどうする! (`ヘ´) プンプン。