東京・国分寺市で、議会報告をマンションの集合ポストに配っていた市議が「住居侵入容疑」で書類送検されていたことが判明。

市議会議員が議会報告を配布するのが犯罪になるとしたら、議員はいったい何をしたらいいというのだろう? 公職にある身として、議会活動の報告をおこなうのは当たり前。それとも、議会活動報告などしない方がよい議員だというのだろうか?

絶対に許されない!! 負けるな、幸野おさむ市議!!!

東京・国分寺市で、議会報告をマンションの集合ポストに配っていた市議が「住居侵入容疑」で書類送検されていたことが判明。

市議会議員が議会報告を配布するのが犯罪になるとしたら、議員はいったい何をしたらいいというのだろう? 公職にある身として、議会活動の報告をおこなうのは当たり前。それとも、議会活動報告などしない方がよい議員だというのだろうか?

絶対に許されない!! 負けるな、幸野おさむ市議!!!

BOOM R25的ブックレビュー(『R25』6月30日号から)

リクルート社発行の無料情報誌『R25』が、6月30日付で「BOOM R25 上半期総括!!」と題して、ちょっと分厚めの号を出しています ((臨時号ということではなく、通常木曜日(7月3日)発行の号を繰り上げて発行したもののようです。))。

同号の「BOOM R25的ブックレビュー」のなかで、「同世代の書店員に聞いた 今、読んでおきたい3冊」の1冊として、またまた『蟹工船』が取り上げられています。

全国各地の草の根で活動する「九条の会」に関するニュースをインターネットのなかから集めています。

憲法9条京都の会:思想信条超え 「発足の集い」に1000人超す参集/京都(毎日新聞 6/30)

東刈谷9条の会:ギター片手に憲法解説 名大法学部・本教授が講演/愛知(毎日新聞 6/30)

講演会:障害者から見た憲法9条とは 松本弁護士、手話で講演――和歌山/和歌山(毎日新聞 6/30)

井上ひさしさん「九条」の意義強調 ユーモア交え四日市で講演:三重(中日新聞 6/29)

特集ワイド:この国はどこへ行こうとしているのか 澤地久枝さん(毎日新聞 6/27)

九条の会:府内の団体が連携 29日に「京都の会」発足、下京でつどい/京都(毎日新聞 6/27)

伊勢崎賢治氏「紛争解決に9条生かして貢献する」(京都民報 6/27)

映画:「僧侶も戦争協力を反省」 住職ら制作の映画上映――長野/長野(毎日新聞 6/26)

「石の鐘」に誓う平和 宗教の戦争協力、問い掛ける象徴 信濃町称名寺/長野県(朝日新聞 6/25)

中立で和平交渉、日本の道/舞鶴で憲法9条テーマに講演(京都新聞 6/24)

戦争テーマ 短歌を詠む/敷田千枝子さん 「加賀九条の会」呼びかけ人(朝日新聞)

「憲法に則した現状改革が必要」 立命館大学で9条の会集会(京都民報 6/23)

九条の会・よっかいち:井上ひさしさんら講演――28日、3周年のつどい/三重(毎日新聞 6/22)

講演:井上ひさしさんと明珍記者、「報道と憲法」テーマに――岐阜/岐阜(毎日新聞 6/22)

いよいよインフレが始まった。賃金は上がらず、生活物資が値上がりすれば、実質賃金は低下することになる。その分、消費支出は切り詰められ、結局、景気減退につながる。それがさらに雇用状況の悪化、賃金水準の低下になれば、さらに消費は減り、景気悪化がつづくことになる。

7月も値上げ 電気、ガス、食品など家計にズシリ(MSN産経ニュース)

月末恒例の風景? 7月またガソリン値上げ スタンド混雑(中日新聞)

7月からガソリンや一部の食料品値上げへ 電気代や国際線「サーチャージ」も値上げへ(FNNニュース)

電力料金、来年大幅値上げも 関電・中国電・四国電(朝日新聞)

東電、大幅値上げも 9月にも料金基準を本格改定(東京新聞)

小麦、10月から20%超値上げ パン・めん価格影響か(朝日新聞)

雪印乳業、家庭用チーズを10%値上げへ マーガリンは18%(NIKKEI NET)

値上げ食品 京の買い控え鮮明 総務省家計調査 パン支出21.5%減(京都新聞)

NHKで、こんなニュースが流れていました。

沖縄戦や各地の空襲の歴史、広島・長崎の原爆被害について教えるようにするというのは、ともかく、よいことであることは間違いありません。しかし、戦争全体について、どう教えようとしているでしょうか? 日本が受けた被害とともに、日本が与えた被害についても、私たちは学んでゆく必要があります。

「産経新聞」のイチャモンつけはほっといて、昨日の「東京新聞」夕刊(6/28)の「記者の眼」欄で、文化部石井敬記者が、「『蟹工船』ブームの背景」について書いていました。

「派遣やアルバイトで一生食べて行かざるを得ないと覚悟する若者が、どれほど深い絶望感を抱いているのか」「社会の側が『蟹工船ブーム』をどれだけ危機感を受け止められるかにある」と指摘しています。

『蟹工船』ブームに、お定まりの反響意識を目覚めさせた「産経新聞」が、でかでかと紙面の3分の1ほどの場所をつかって、『蟹工船』へのいちゃもん付けをやっています。

しかし、「資本の論理によって嗅覚(きゅうかく)鋭く動く出版社と、かつてのスター作家の復権によって共産主義をPRしたいとする勢力との間で、密(ひそ)やかな結託が図られたのではないか」などと、恐ろしげに書いていますが、そもそも「産経新聞」自身がその『蟹工船』ブームを記事にしているのだから、自分で自分のケツを蹴飛ばしただけのことです。

しかも、その内容が実にお粗末…。

諫早湾干拓事業訴訟で、佐賀地裁が、潮受け堤防の5年間開門の判決。

漁民たちの堤防撤去の訴えを認めた訳ではありませんが、国のやり方を「立証妨害」と批判し、漁業への影響を調査するために5年間の堤防開門を命じました。

これにたいし、九州農政局は「予期せぬ被害が出る恐れ」といっていますが、これは、判決がそうした被害に備える工事をするために3年間の猶予を認めていることを、わざと無視した意図的なコメントです。潮受け堤防を設置するときは、「予期せぬ被害」を認めようとしなかったのに、開門するときだけ「予期せぬ被害」を言い立てるあたりも、厚かましい話です。

諫早湾干拓事業訴訟:5年間の開門命じる 漁業被害、一部認定――佐賀地裁判決(毎日新聞)

「予期せぬ被害出る恐れ」諫早湾裁判で九州農政局が会見(MSN産経ニュース)

宝の海再生に光、諫早干拓訴訟判決に原告「勝った」(読売新聞)

今朝(6/27)の「読売新聞」に、「気になる! 蟹工船ブーム『格差の証拠』」という記事が載っています。新潮文庫の増刷は、ついに35万7000部!!

その記事の中で紹介されていましたが、『蟹工船』ブームは海外メディアの注目も集めていて、新潮文庫編集部はAPやロイターの取材を受けたそうです。

『蟹工船』をとりあげた『女性セブン』7月10日号(左)と『R25』6月26日号(右)

主要全国紙、週刊誌、テレビを席巻中の小林多喜二『蟹工船』、こんどは『女性セブン』(7月10日号)とリクルート社の無料情報誌『R25』(6月26日号)に登場。

『女性セブン』は、女性週刊誌初登場になります。

先ほど放送されたNHKの朝のニュース(「おはよう日本」7時35分から約7分間)で、小林多喜二『蟹工船』が取り上げられました。

『蟹工船』のメッセージを今の若者がどう受け止めたか、ということに焦点を置いて取材されています。

NHKニュース「おはよう日本」(6月26日朝放送)から

人材派遣大手グッドウィルが、違法な「二重派遣」で略式起訴。有罪が確定すれば派遣事業の免許も取り消されるということで、グッドウィルは7月で廃業すると発表。

しかし、いろいろ違法行為をやっておいて、移動時間分の賃金未払い1つとっても、何も解決していない。現在でも、グッドウィルの派遣で働いている労働者は7000人いるそうだ。こうした人たちが、仕事を失って路頭に迷うなどということはあってはならない。廃業してお終い、などということは絶対に許されない。

グッドウィル廃業へ 二重派遣で略式命令(朝日新聞)

グッドウィル、4千人解雇へ 廃業を正式発表(朝日新聞)

「グッドウィル」廃業方針、日雇い派遣から完全撤退(読売新聞)

グッドウィル、7月末メドに廃業(TBS News-i)

グッドウィル:派遣労働者ら怒りあらわ「責任取れ」(毎日新聞)

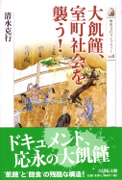

応永27年(1430年)を中心とした大飢饉。寛正の大飢饉(寛正元?2年、1460-61年)とならぶ、室町時代の2大飢饉。この大飢饉に襲われたとき、上は将軍・室町殿から下は市井の人々まで、室町時代の人々はどうしたか? それを、地球史的な気候変動(この時期は「小氷期」に入っていたらしい)を踏まえつつ、当時の資料から解き明かそうという本です。

しかし、読み終わってみると、興味深い素材はいっぱいあるし、狙いもいいのだけれど、掘り下げが足らず、せっかくの材料を生かしきれていないという印象を持ちました。「小氷期」という気候変動的な枠組みも、「小氷期に入っていた」と書かれているだけで、地球史的な話はありません。帯に「ドキュメント、応永の大飢饉」と書かれている割りには、応永の大飢饉のとき日々どんなことが起こったのか、ドキュメンタリーな記述があまりありません。

少々古い記事になってしまいましたが、「日経新聞」の6月9日付夕刊と10日付夕刊に「もう1人が生めない 出生率1.34」という特集記事が載っていました。

おもしろかったのは、そこで紹介されていたデータ。

今朝の「産経新聞」に、東海大学湘南キャンパスで、古今東西の名作から大学生の読むべき50冊を選ぶというシンポジウムが開かれ、マルクス『資本論』が50冊のなかに選ばれた、という記事がありました。それで、いろいろ検索してみたら、東海大のホームページに、このシンポジウムの記事を発見。

それを読むと、シンポジウムが開かれたのは5月31日。シンポジウムのなかで、いろいろ議論して50冊を選んだようです。

文芸創作学科のシンポで「大学生がよむ50冊」を選定しました(東海大学)

学生が読むべき50冊 定番から異色作まで 川上未映子ら選定(産経新聞:イザ!)