考古学の森浩一氏の新著『天皇陵古墳への招待』(筑摩選書)。

天皇陵古墳というのは、宮内庁が天皇陵(あるいは陵墓参考地)だとしている古墳のことです。僕が小学生のころ、初めて古墳のことを習ったころは「仁徳天皇陵」「応神天皇陵」だったけれども、大学で日本史を勉強し始めたころには「大山古墳」「誉田山古墳」になっていました。この名前の変更を提唱したのが森浩一氏だったのです。

なぜ、「仁徳陵」ではなくて「大山古墳」なのか? そこに「天皇陵古墳」にたいする考古学者としての森氏の学問的こだわりがあるのです。

考古学の森浩一氏の新著『天皇陵古墳への招待』(筑摩選書)。

天皇陵古墳というのは、宮内庁が天皇陵(あるいは陵墓参考地)だとしている古墳のことです。僕が小学生のころ、初めて古墳のことを習ったころは「仁徳天皇陵」「応神天皇陵」だったけれども、大学で日本史を勉強し始めたころには「大山古墳」「誉田山古墳」になっていました。この名前の変更を提唱したのが森浩一氏だったのです。

なぜ、「仁徳陵」ではなくて「大山古墳」なのか? そこに「天皇陵古墳」にたいする考古学者としての森氏の学問的こだわりがあるのです。

考古学の都出比呂志氏の新しい岩波新書『古代国家はいつ成立したか』です。

都出氏は、12年前、57歳という働き盛りでクモ膜下出血に倒れられました。そのあと復帰されたとは聞いていましたが、書き下ろし単著は『王陵の考古学』(岩波新書、2000年)いらいのはずです。いまでも言葉は容易に出てこないとお書きですが、ともかくお元気でなによりです。

ということで、さっそく「あとがきに代えて」を読みました。3歳で大阪大空襲に遭った「原体験」からのご自身の考古学研究をふり返っておられます。

おもしろいです。とくに第2章は、日本の旧石器時代研究の中心である東北大学の芹沢長介グループも明治大学の杉原祥介グループも、「科学でなかった」とばっさり。ありゃ〜〜 (^_^;)

第1章では、石器の形状の発展が、ヒトの生物学的進化と重ねて解き明かされていますが、これを読んで初めてヒトの進化の意味が初めてよく分かりました。チョー納得!

池橋宏『稲作の起源』(講談社選書メチエ)。「照葉樹林文化」論批判。

イネの栽培は、焼き畑・陸稲から始まって、その後、水田・直播きが広がり、最後に今のように苗代を作って田植えをするという方法になったと、漠然と考えられているけれども、畑作から水田へという変化はなかなか大変。水田にして水をはるためには、耕作面を水平にしないといけないし、畦や用水路をつくるなど、技術的にもかなり高度なものが要求される。畑に潅漑をしていたら、自然と水田になった、というような簡単なものではない。

甲賀市・史跡紫香楽宮跡出土木簡 あさかやま面(左) なにはつ面(右) 〔産経新聞〕

滋賀県の紫香楽宮跡から出土した木簡に、万葉集の歌が書かれたことが判明。しかも、その木簡の年代は、どうやら万葉集が編纂されたとされる年よりも前だというのです。万葉集の編纂作業あるいは成立プロセスを示す現物資料になるんでしょうか? すごい、すごすぎる…。

万葉集成立前?に万葉集収録の歌を書いた木簡が出土(朝日新聞)

万葉集の木簡が初出土 紫香楽宮、難波津の歌も(MSN産経ニュース)

優雅な歌会「文化首都」示す 紫香楽宮・木簡和歌確認(京都新聞)

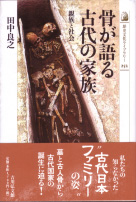

田中良之『骨が語る古代の家族』(吉川弘文館)

人の「歯」を使って、縄文時代、弥生時代、古墳時代の墓に埋葬された人骨の血縁関係を調べた本。

歯冠の形には高い遺伝性があるそうで、それを使って、1つの墓、墳墓、あるいは集団墓に埋葬されている人たちの血縁関係を調べるというものです。その結果、明らかになった結論は、

今日の「毎日新聞」夕刊の「遺跡の現在形」で紹介されていたのですが、千葉県成田市の稲荷山(とうかやま)遺跡で、1983年に出土していた鉄製の剣を調査したところ、刀身に北斗七星を刻んだ「七星剣」であったことが判明したそうです。

大阪・高槻の今城塚(いましろづか)古墳で、横穴式石室を支えたであろう基礎にあたる石組み遺構が見つかりました。

宮内庁によって陵墓に指定された古墳は発掘調査ができないため、これまで大王クラスの墳墓がどうなっているのかあまりよく分かっていませんでした。そのことを考えると、今回の発掘調査は大事。

天皇陵級に横穴式石室、高槻・今城塚古墳で基礎確認(読売新聞)

大阪・今城塚古墳/石室 なぞの消失(読売新聞)

大王の石室支えた基盤発見 大阪・高槻の今城塚古墳(朝日新聞)

古墳の石室などから出土していた土の粒。五穀豊穣を願う儀式で米の粒の代わりに撒いたものではないか?などと議論されてきましたが、実はコガネムシ科の幼虫の糞だったことが明らかに。

大きさ3〜8ミリという小さな土の粒を、1カ月がかりで数えたら1949粒! それは、大中小3つに分類できる、などなど、一生懸命研究されたんでしょうね。何事も、広い見地で見直すことが大事だということです。お疲れ様でした。(^^;)