労働組合・プロ野球選手会が98%の高率でスト権を確立しました。

もし実際にストライキということになれば、「選手ごとき」のナベツネ氏の放言はもちろん、メディアでいろいろ書かれるでしょうが、プロ野球ファンは「え?、試合みれないの??」などと言わず、選手会を応援しましょう!

労働組合・プロ野球選手会が98%の高率でスト権を確立しました。

もし実際にストライキということになれば、「選手ごとき」のナベツネ氏の放言はもちろん、メディアでいろいろ書かれるでしょうが、プロ野球ファンは「え?、試合みれないの??」などと言わず、選手会を応援しましょう!

日本代表、アジアカップ優勝!!!

玉田えらい!!!

プロ野球の球団合併や1リーグ制に反対する野球ファンのデモ行進がおこなわれました。巨人軍の選手も合併反対の署名活動を開始しました。暑い中ご苦労さまでした。いろんな形でファンの声を上げていくことが大事だと思います。

プロ野球機構やオーナー諸氏は、ぜひこの声を聞いてほしいと思います。

日本プロ野球選手会の要求に対し、プロ野球機構は、28日の事務折衝で回答。しかしその内容は、特別委員会の招集についても、結論を先送りするなど、事実上のゼロ回答。選手会の提案を認めなくても、最低限、オープンな議論をという要求には答えるべきでしょう。

横浜ベイスターズの選手たちも、近鉄・オリックス合併反対の署名集めを始めたようです。

中日選手が、球団合併反対の署名活動を始めました。選手がこういう活動をすることには、いろいろと反発も生まれると思うけれども、ぜひがんばってほしいですね。

駅のホームでツバメの巣を見つけました。

今日の「朝日新聞」夕刊に、京都大学の大澤真幸氏が参議院選挙の結果について「われわれは何も選んでいない」と題する文章を書かれています。

小澤氏の論旨は次のようなものです。

まず選挙結果について、大澤氏は「民主党は勝つには勝ったが圧勝とはいえず、自民党も負けたとはいえ、完敗ではない」といわれ、では、いったい有権者は参議院選挙で何を選択したのか?と問題を提起します。

で、大澤氏は、参議院選挙の争点は、(1)イラクでの多国籍軍への自衛隊参加、憲法など安全保障に関わる主題と、(2)年金問題であったが、「有権者の投票行動を規定したのは、主として(2)ではなかったか」と指摘。「(1)を前面に出して戦った共産党や社民党の敗北・不調も「同じ実を示している」といわれる。「ならば、民主党の勝利は、有権者が民主党の提案する年金システムや社会保障制度を選択したことを示しているのか?」と問いかけ、大澤氏は「そうではあるまい」と言われ、あらためて「われわれは何を選んだのか?」と問いかけておられます。

結論からいうと、大澤氏は、「こんな肝心なとき」に、なぜ「憲法の改正/非改正や多国籍軍への参加/不参加が中心的な論点になりえなかった」のか、ということを論じられています。氏は、「多国籍軍への参加に憲法との不整合を覚える人は、少なくないはずだ」とも述べられていますが、にもかかわらず何故それが中心的争点にならなかったのか。そのことを大澤氏は考えてみようと言うのです。

そしてそれは、通常の選択の前提をなすような根本的な選択をおこなう「構想力」の欠如にある、というのが大澤氏の結論です。どうしてそういう結論になるのか。

昨日のセ・パ両リーグのオーナー会議で、西武の堤オーナーが、さらに2球団の合併で、いっきょに10球団1リーグ制への移行をぶち上げました。近鉄、オリックス以外の4球団のうちで2球団ということですが、日本ハムは早々に否定したので、残るはダイエー、ロッテの合併しかありません。堤氏はもともと巨人・渡辺オーナーとともに1リーグ制をとなえていましたから、自ら西武を手放して合併ということはまず考えられません。成績低迷のロッテと、親会社の赤字再建問題で身売り話がくり返しとりざたされるダイエーなら、「ありそうな話」です。

続きを読む

今日、会議のあと、プロ野球選手会の代表が記者会見していましたが、ヤクルトの古田敦也選手(選手会会長)の発言は、大多数のプロ野球ファンなら誰もがそうだと賛成できる当然の意見だと思います。

合併に向けての説明を、はじめて両球団の代表から受けた。一番いい方法を考えた上での合併だと言うことだったが、納得はできなかった。(選手会からは)選手、スタッフ、ファンら現場の声をぶつけた。勝手に進めてもらっては困る。そんなに急ぐ必要があるのか、球団数を減らすことが本当に野球界の発展につながるのか。こんな大事な問題をこんな簡単に決めてほしくない。もっと議論する時間があっていいはず。いまのままではファンも納得しないだろう。

桐野夏生のブーム再来です。

土曜日、外仕事へ行くので分厚い本は持って行けないということで、『錆びる心』(文春文庫)を持って出かけました。短編集で、こういう空き時間にちょこちょこっと読むには便利です。解説(中条昌平氏)にも書かれていますが、1つ1つのストーリーにはもはや「事件」さえ起こりません。にもかかわらず、そこに「何か」が起こっているのは確かで、その「何か」がもたらす「まがまがしさ」が、独特の「桐野ワールド」を生み出しています。ついつい引き込まれ、1日で読んでしまいました。

で、それにつられて、こんどは、新刊(と言っても2月刊ですが)『残虐記』(新潮社)を日曜日、世田谷美術館へのお出かけの“友”として読み始めました。ストーリーは、有名な小説家が突然失踪する。彼女は実は25年前、小学4年生のときに若い作業員に誘拐され、彼のアパートの一室で1年間監禁された被害者だった、というもの。これもかなり“怪しい”小説で、桐野夏生の筆(キーボードか?)は、彼はなぜ少女を誘拐したのか、その1年間に彼と彼女の間に何が起こったか、という“事件”よりも、“事件”が解決され、救出されたあとの彼女に向けられる世間の“好奇”の眼差しや、そういう眼差しにたいする少女の反応、そういうものへ向けられています。そういう点では、ある意味、『グロテスク』にも似ています。“事件”の魔力という“磁場”のなかでこそ現われ出る人間の本性をリアルに描く――そこに桐野夏生作品の醍醐味があるように思いました。

前日パンクした自転車の修理が終わったあと、世田谷美術館で宮本隆司写真展「壊れゆくもの・生まれいずるもの」(2004年5月22日?7月4日)を見てきました。

宮本隆司氏は1947年生まれの写真家。1996年のヴェネツィア・ビエンナーレ建築展で、建築家宮本佳明、石山修武氏らとのコラボレーションとして、阪神大震災で被災した神戸の街の写真を縦5メートル近くになる大きさに引き伸ばして展示し、この日本館の展示に最優秀賞が与えられました。今回、この写真が日本国内で初展示されるということで、暑い中、出かけてきました。

続きを読む

今日の朝日新聞「オピニオン」欄で、作家の高村薫氏が、最近の国政選挙の投票率の低さについて、70?80年代の低さと90年代以降の低さの質的な変化ということを指摘して、次のように述べられています。

バブル崩壊後に進行した経済のグローバル化は、「市場原理に基く自由競争」をこの国に広く浸透させた。小泉改革もこれにそったものだが、その結果、人々はこの社会で生きていくことにひどく疲れているように見える。

非常な競争が当然視され、老後の生活設計も含めた「未来」が自己責任とされ、経済格差の広がりも放置されるような状況に、人は耐えられない。選挙へ行って社会を変えようと言う能動的な発想が生まれにくくなった内面的な要因は、この疲労感だろう。

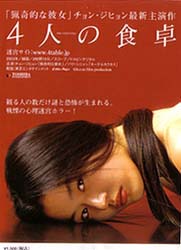

結婚を目前にしたインテリア・デザイナーのジョンウォンは、新居となるマンションに婚約者が用意した4人がけのテーブルに、ある晩、地下鉄車内で母親に毒殺された2人の幼女の姿を見ます。そこに、その子どもがどうやらみえるらしい女性ヨン(チェン・ジヒョン)が現われます。

韓国製ホラー映画です。「猟奇的な彼女」で一躍日本でも人気となったチョン・ジヒョンが、全く違うタイプのキャラクターを演じています。

ようやっと映画「シルミド」を見てきました。

う〜ん、とてもじゃないですが、感想を一言では書けません。かなり衝撃的な映画です。軍隊とか国家指令とかいうものの無情さというのもあるでしょう。南北分断の“現実”というものもあるかも知れません。それにたいして、男の友情とか、上官と部下との信頼とか、いろいろ考えることもできるでしょう。でも一番ずんと来るのは、やっぱり事件から30年以上たってこういう映画が作られたという事実だと思いました。

韓国の文化は“恨(ハン)”の文化だといわれますが、それは日本語の「恨む」というというのとはだいぶニュアンスが違って、むしろ「嘆き、悼む」というようなものではないかと思いました。

もう1つ。最後に、特殊部隊のメンバーが自分たちの名前を書くシーンが出てきます。「名前で呼ばれる」「名前を記憶する」ということがどれだけ大切なことなのか、そのことも印象に残りました。

といっても、別に今日韓国映画を見てきたというわけではありません。実を言うと、「シルミド」をみようと映画館に行ったのですが、レディース・デーで行列ができていたのでそのまま帰ってきました。(^^;)

今日の「毎日」夕刊の記事によれば、「冬のソナタ」のおかげでNHKは昨年度だけでDVD、ビデオ関連で25億円、その他の関連グッズなどで10億円、合わせて35億円の売り上げをあげたそうです。ファン10万人とすると、1人3万5000円のお買いあげ……、ほんとにご苦労さまです。日本での「冬ソナ」人気のおかげで、いまや韓国でも「ヨン様」という言葉が市民権を得たとか。ただただ驚き入るばかりです。

ところで、昨日のNHK教育のハングル講座で、映画「シルミド」の主演であるアン・ソンギとホ・ジュノが、映画のもとになった「シルミド」事件(1971年)について語っていましたが、その内容が非常に印象的でした。

今日の「毎日新聞」の「当世給料事情 あなたの値段」という記事のなかに、オーケストラ楽団員の平均年収が紹介されていました。

一番高いのがN響で平均年収約1000万円、続くのが読響770万円、都響700万円で、日フィルは475万円、東フィルは465万円となっています。NHKからの交付金が約30億円の年間収入の約半分を占めるN響の安定ぶりはダントツといえます。

しかし、楽器自分持ちで働く演奏家の年収が400万円台というのは、あまりにかわいそう。しかも平均400万円台といえば、新しく入団する演奏家の場合はいかほどか、ちょっと悲惨…。同記事では、「残念ながら楽団の質と年収の水準は比例する」という某コンマスの発言も紹介されていますが、日フィルや東フィルの演奏水準がN響の半分以下だとは思いません。がんばれ! 日本のオーケストラ!

今日は、友人から「仕事で行けなくなったので」とチケットを譲ってもらい、久びさに日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会を聴いてきました。プログラムは以下の2曲です。

今日は、日比谷で「スパニッシュ・アパートメント」を観てきました。明日までということで、もうガラガラなんだろうと思っていたら、結構混んでました。(^^;)

タイトルの「スパニッシュ・アパートメント」というのは、もちろんスペインのアパートということですが、同時に、具ごた混ぜのスパニッシュ・オムレツのように、いろんな国籍の人間がごた混ぜのアパートという意味でもあるそうです。

主人公グザヴィエは、パリで暮らす25歳の大学生。経済専攻で、就職のためには「スペイン語とスペイン経済を勉強せよ」と言われ、欧州交換留学プログラム“エラスムス計画”を利用して、バルセロナに1年間留学することに。バルセロナに着いたグサヴィエがようやく見つけたのは、学生たちがシェアしているアパート。あやしい面接に合格したグザヴィエは念願の共同生活へ…。

ということで、EU拡大よろしく、共同生活する学生は、イギリス、ドイツ、イタリア、デンマーク、それにスペインと各国とりどり。バルセロナはスペインといってもカタロニアにあり、大学の授業もカタロニア語だし、大家から家賃値上げを通告されて、さらにもう1人増えた女子学生は、実はレズビアン。その彼女に“女性の心理”を教えてもらって、グザヴィエは、バルセロナ空港で知り合った精神科医の奥さんを口説き落とすことにまんまと成功! そこにパリからグザヴィエの彼女マルティーヌ(オドレイ・トトゥ)がやってきますが、狭いアパートの中ではうまくいかず、すれ違いに…。と、実に学生らしいバカ騒ぎが続いていきます。最後、ようやく1年の留学を終えたグザヴィエは、念願のEUの行政機関に就職しますが…。

続きを読む