今日は、日フィルの定演で、サントリーへ。

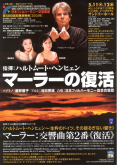

指揮者ハルトムート・ヘンヒェンはドレスデン生まれ、ネザーランド歌劇場の元音楽監督(現在は主席客演指揮者)。2002年から、ドレスデン音楽祭の監督を務めている。日フィルとの共演は1987年以来とのことで、もちろん僕は演奏を聴くのは初めてです。

プログラムは、マーラー:交響曲第2番“復活”。もともと、いやでも盛り上がる曲ですが、今日の演奏は、大変情熱的で、日フィルの持ち味がふんだんに発揮されたといってよいのではないでしょうか。また、ソリストの二人がよかったと思います。アルトの池田香織さんは、プログラムの紹介によれば、慶応大学法学部の出身とのことですが、“しっかりと歌が届いてくる”という感じで、「復活」の歌がアルトで歌われるということに意味があるんだということが自然と納得されるような存在感がありました。